A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis

euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.

Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,

suscipit in posuere in, interdum non magna.

|

|

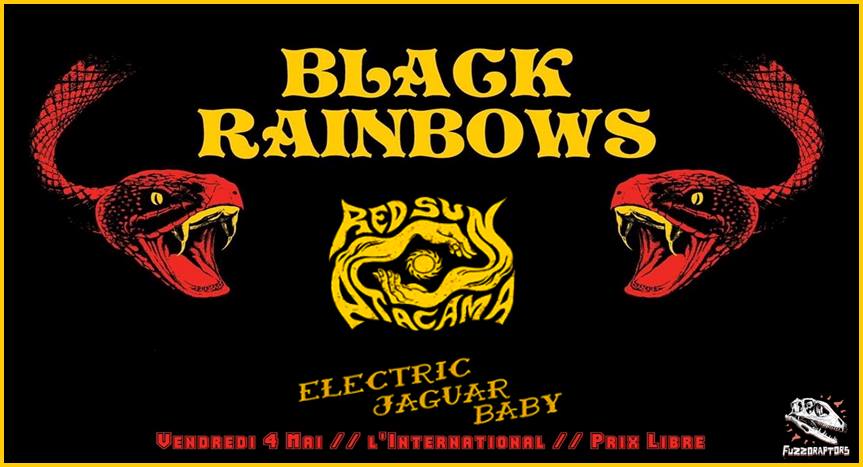

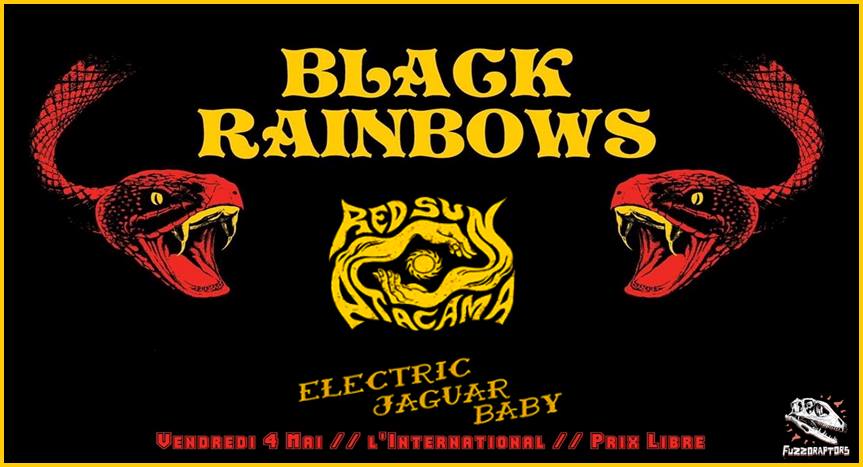

Alors que le Desertfest de Berlin démarre tout juste, il se passe encore des choses à Paris, en particulier dans la cave de l’International où l’association Fuzzoraptors à programmé à prix libre (Ce qui est assez rare que pour être souligné) Black Rainbows avec en première partie Electric Jaguar Baby et Red Sun Atacama

Electric Jaguar Baby Le set de Electric Jaguar Baby débute sur les écrans de la salle du bar et sonne la descente vers la cave pour voir de quoi il retourne. Ce Duo Parisien au look de hypster propret met dès lors son énergie au service du plateau pour chauffer les planches de la scène à grand renfort de Guitare et de batterie. Ils offrent souvent des tentatives Stoner aboutissant souvent à un rock convenu mais pas sans énergie. . En habitué de la scène le chanteur cherche le contact avec le public, l’encourageant à se donner bien qu’il soit encore un peu tôt. Pour autant le set semble avoir séduit un bon nombre de personnes dans l’assemblée et c’est là le principal.

Red Sun Atacama C’est après quelques rafraîchissements que tout le monde se meut de nouveau vers les sous sols pour découvrir Red Sun Atacama, power trio fuzzy. Le public s’est fait plus pressant devant la scène pour recevoir la performance du groupe et c’est avec peine que l’on peut désormais voir ce qui se passe devant, tant les piliers soutenant la voûte sont encombrants. Côtés lumière c’est sans surprise que l’International nous livre sa mirifique palette de Bleu et de Rouge qui empêcheront tout photographe sans qualification de faire quelques images potables. Coté balance les gars ne sont pas bien servis non plus. La basse écrase pas mal le reste et la voix ne ressort qu’à peine du magma sonore. Quel dommage! car c’est un super set qui s’offre à nous. Une violence contrôlée propulse les riffs, les compos sont filées et cohérentes et la tessiture de voix de Clément le bassiste est alléchante. Vincent transpire allègrement sur sa guitare et sous sa casquette ne jouant pas les guitar hero, juste faisant le job et le faisant bien, le tout servi par Un Rob à la batterie qui brode un tapis de percussion constant et lourd. L’entrelacs de morceaux Psych et Fuzz marche à merveille et le public est conquis. La salle est moite, de bonheur lorsque le chanteur s’excuse d’avoir encore un morceau à jouer. “Ne vous excusez pas, jouez en plus!” mais il n’en est rien, le set prend fin et on prépare l’autel pour la suite.

Black Rainbows C’est avec appréhension que je vais découvrir Black Rainbows dans une si petite salle, en effet, la balance des premières parties laissait présager le pire et il s’est passé un miracle, tout est rentré dans l’ordre. La puissance des démons Italiens va pouvoir se livrer dans une exiguïté totale sans être incommodante outre mesure. Le set s’ouvre sur les notes lancinantes des boucles qui font presque la signature du groupe et il est désormais totalement exclu d’approcher la scène à moins de jouer les sangliers de fosse. Le groupe nous met tout de suite dans le bain avec sa force de frappe et sa grande maîtrise instrumentale. Les morceaux sont livrés au petit poil. On aurait pu s’attendre à une set-list exclusivement faite des morceau du nouvel album, mais il n’en est rien et c’est un bon mix qui la compose au final. Les fidèles venus assister à la messe noire de nos prêtres du Psych en prennent plein les oreilles et ça bouscule volontiers sur les morceau les plus costauds comme “High to Hell”. Les corps se délient également et ondulent sur les passages les plus planants comme avec “I just Wanna Fire”. Le concert passe à une vitesse folle et c’est avec regret que Gabriele annonce le dernier morceau avec “The Hunter” vendu comme un de leur classiques. A peine le morceau fini, les instruments sont débranchés, coupant net tout velléité de rappel de la part du public et chacun rentre chez soi après un tour sur le merch envahis par les productions de Heavy Psych Sounds. Clairement, si Black Rainbows est une valeur sûre quant à ses productions sur galette, il en va de même pour ses prestations scéniques.

Ah ! L’International. Son positionnement idéal, son videur taciturne et son éternel éclairage rouge et bleu. Ce jeudi 26 avril, on retourne dans cet antre joyeux pour une soirée qui se veut doomesque à souhait. Ni plus ni moins que la vingt-troisième programmation des Below The Sun, qui auront ramené pour l’occasion les Italiens de Beesus, accompagnés de Ceremonia et de Greyfell. Et ce afin de nous décrasser les boites à miel de manière consciencieuse. En plus, c’était prix libre et ça c’est quand même cadeau.

Ceremonia On commence la thérapie avec Ceremonia, un quatuor parisien à la musique froide et obscure. Des mélodies mélancoliques posées sur un jeu de batterie incisif et accompagnées d’une basse qu’on aurait souhaité plus lourde. L’excavation des morbides sentiments que cherche à réaliser le groupe est assurée par les cris puissants de Christian, qui entre deux riffs se rapproche de son micro et invoque nos démons enfouis. De son côté, Youri enchaine les accords interdits tous plus lugubres les uns que les autres, venant ainsi renforcer la noirceur du set. Leur atmospheric doom aux accents de black metal appelle de plus en plus de fidèles qui viennent peu à peu remplir le sous-sol. Pourtant, en dépit d’une présence scénique en adéquation avec leur énergie sombre, le groupe n’obtient que de timide hochement de tête de la part du public.

Ceremonia Après de multiples changements de line-up, on sent que Ceremonia a trouvé un équilibre solide pour enchainer les titres de son 1er album : La Existencia Humana Debe Ser Un Error. Rien de plus joyeux, n’est-ce pas ? Hélas, comme aime à le dire le groupe : « La joie n’est rien sinon une illusion ».

Greyfell Le temps de remonter vider un réservoir pour en remplir un autre que Greyfell s’installe. Toutefois, lorsque le groupe lâche son premier mur de son, une trop maigre audience se trouve en position pour le recevoir. Là où la team parisienne avait réussi à rameuter ses potes, les mecs de Rouen semblent avoir échoué. Dommage pour les (trop) nombreux déserteurs qui manqueront un set de qualité. Cette fois-ci un clavier trône au-devant de la scène alors que la guitare de Clément flirte avec les cymbales. Pourtant, le frontman ici, c’est Boubakar. Le chanteur et bassiste du groupe qui, à l’aide de sa quatre cordes, impose des riffs telluriques musclés, tandis que son chant aigu et incantatoire envoute la foule. Des mélodies flottantes d’un autre monde surgissent ensuite et composent avec le piano d’Hugo pour générer une tension ténébreuse, abstraite. On se sent sur le fil du rasoir, prêt à voir surgir la tempête à tout moment. Tempête qui nous entraîne dans le cœur de l’abysse sans fond qu’ouvre Greyfell sous nos pieds. En dépit d’une foule qui peine à compter vingt-cinq personnes à son apogée, le quatuor normand se donne. Ça s’agite, ça saute et ça envoie de violents coups de manches aux invisibles démons du doom. Enfin sauf pour l’homme derrière son clavier qui, soit ne crains pas leurs attaques à l’abri de son hoodie à capuche, soit s’est fait vampiriser tout son charisme par son voisin pour se contenter d’une immobilité minérale. Voisin qui finira en sueur et aphone à la fin de la prestation. Pas de place pour la demi-mesure.

Beesus Place maintenant aux maîtres de cérémonie. Le quatuor de Rome en ce moment en tournée pour présenter à l’Europe son nouvel album : Sgt. Beesus... and the lonely ass Gangbang ! sorti en mars dernier. Mais pas tout de suite, on s’échauffe d’abord sur le classique « Rise of Beesus » histoire de mettre toutes les pendules à l’heure. La bête est lâchée, et sa lourdeur explosive nous démonte la nuque. Jaco se recroqueville sur lui-même afin de pousser les vocalises du plus profond de ses tripes, tandis qu’autour de lui, la guitare et la basse gesticulent afin de prouver au batteur qu’il ne détient aucun monopole en matière de calories dépensées. Puis à l’arrivée de « Ñuña Y Freña », la pression redescend. Un peu. On remarque que le nouvel album tend moins vers le sludge doom que son grand frère. Ça reste boueux, mais on évolue davantage vers un stoner garage punk déjanté, avec même certaines constructions assez psyché. Le groove de « Stonerslam » en attestait déjà, mais là c’est pleinement assumé. De quoi générer un cocktail méchamment instable et particulièrement virulent sur scène. Le rythme global d’un set, la dynamique avec laquelle les morceaux s’enchainent, c’est important. Les Italiens l’ont compris et mettent cette sagesse en pratique.

Beesus Après quoi, les gaillards de la cité éternelle nous ramènent à leur premier amour. Toujours avec le sourire, sans se formaliser d’une audience toujours plus maigre à mesure que les heures passent, il distille leur énergie. Pootchie vient même à plusieurs reprises se joindre à la foule afin d’attiser les braises d’un feu vacillant, mais éternel lui aussi.

Beesus Alors que les groupes méritaient quand même une meute de possédés prêts à se sauter les uns sur les autres pour évacuer le surplus d’énergie offert par la musique, la soirée aura souffert d’un petit effectif. Qu’il faille incriminer l’attrait des terrasses, ou bien la programmation d’une soirée stoner la veille à ce même endroit, ce seul bémol n’aura en rien amoindri le goût sauvage de l’expérience. Nous garderons le souvenir d’une soirée réussie, estampe caractéristique du collectif parisien qui œuvre « sous le soleil » pour notre plus grand plaisir.

Quelle meilleure perspective un lundi soir à Bordeaux que de s’engouffrer dans le ténébreux Void pour une nouvelle soirée Make It Sabbathy ? Aucune, clairement, même si cette fois particulièrement, votre serviteur est en mode “surprenez moi”. Ayant juste vaguement entendu parler des groupes à l’affiche, c’est uniquement parce que les MIS n’ont jamais vraiment déçu quant à leur exigeante programmation que je m’y rends un peu les yeux fermés.

Malheureusement, ce n’est pas vraiment l’état d’esprit de la majorité des bordelais semble-t-il : lorsque Little Jimi lâche son premier accord à plein volume, on est… trois personnes dans l’assistance ! Heureusement le son du trio fait suffisamment vrombir les murs pour inciter les présents à quitter le bar et rejoindre la petite salle. Au final, un bon tiers de la salle sera remplie, ce qui n’est pas déshonorant, mais reste décevant. D’autant que Little Jimi propose une prestation de très haute tenue : rodés par une expérience scénique qui commence à être substantielle, le groupe est en pleine maîtrise de son set, faisant preuve d’une énergie contagieuse. Largement instrumentale (mais avec quelques vocaux ici ou là, quasi aériens) leur musique est très empreinte de sons et influences vintage, bien sûr, mais leur fougue et leur jeunesse la rendent parfaitement moderne. Comme le laisse supposer leur sobriquet, la guitare est au centre des débats, avec force soli et un recours fiévreux à la Wah-wah. D’ailleurs il y a deux guitaristes et pas de bassiste (même si l’on soupçonne l’un des larrons de générer des lignes bien proches d’une basse, par un truchement technique qui dépasse les compétences de votre serviteur). Gros son de guitare, donc, ainsi que de batterie : derrière ça martèle dur et fort. Tout le monde passe un super moment pendant un peu moins d’une heure bien remplie.

Little Jimi

La petite scène croule sous le matos quand l’on redescend pour assister au set de Pristine : amplis, clavier, pedal board démesuré et… des spots un peu partout ! Mais oui, le groupe est venu avec son propre matos d’éclairage et son ingé lumière ! Quel bonheur quand on est habitué aux 2 déplorables spots fixes rougeâtres du Void… Bref, Pristine se donne les moyens de ses ambitions, et va vite en faire la preuve. Très vite, c’est Heidi Solheim qui attire l’attention : la frontwoman (qui est aussi la principale ouvrière de la musique du groupe, loin des clichés de la potiche mise en avant artificiellement comem d’autres groupes scandinaves…) met un ou deux titres à être au top, mais fait très vite montre d’un fort charisme, et ce jusqu’à la fin du show. Sa voix remarquable va s’appuyer dans les confins de la soul la plus chaleureuse, et développe des sonorités blues, rock, hard rock, … Une superbe prestation à elle seule. Derrière, on s’appuie sur un bassiste stoïque mais solide (il le faut pour ce genre musical), et un batteur tout aussi robuste. Côté groove, la dose est là. Espen Elverum Jakobsen à la gratte est l’autre pièce essentielle du combo : il abat du riff, crache du solo a gogo, porte le pan mélodique à bout de bras. Et dans un coin de la scène, un peu planqué, un claviériste remarquable appuie chaque titre d’interventions magiques : son jeu incarné, possédé, fait mouche.

Pristine

Les titres s’enchaînent, boogies rapides, hard rock fiévreux, ou mid-tempo bouillants… Le groupe nous fait aussi cadeau d’un petit inédit, “The Pioneer”, qui nous laisse présager un excellent nouvel album à venir. Au bout d’une petite heure, le groupe quitte la scène pour un faux rappel, puisque le batteur reste derrière son kit et n’attend pas trop longtemps pour lancer la rythmique solide de “Bootie Call”, ce qui ne tarde pas à faire revenir ses acolytes. A ce stade, le (maigre) public est conquis, ça sourit et ça danse. Au final, la soirée “découverte” a encore une fois été au rendez-vous, et comme on l’espérait, c’est une double bonne surprise que l’on a eue avec ces deux groupes.

Pristine

C’est un Samedi quasi méditerranéen qui s’offre pour le concert organisé par Live Nation France avec Lionize et Planet of Zeus. Le public commence à faire la queue dès 18h pour une ouverture à 19h30 des portes de La Maroquinerie. J’admets que suis plus venu pour faire un bilan que par passion. J’avais déjà eu l’occasion de voir Lionize à Paris en première Partie de Clutch sans en garder un souvenir fracassant et le dernier concert de Planet of Zeus l’an passé n’avait pas convaincu à cause de son manque de vitalité. A peine descendu dans la salle je constate une chaleur étouffante qui va provoquer à n’en pas douter une grande consommation de bière.

Lionize Lionize

Lionize entre en scène à 20h00 pétantes. Le costume de Nat Bergman le frontman est toujours d’un goût particulier avec son côté Space Opéra à paillettes. Pour autant Lionize est un parfait groupe de première partie. Une énergie débordante, une recherche de communication avec le public et un set parfaitement maîtrisé. Les influences sont multiples, on passe du Deep Purple (Orgue Hammond oblige) au Led Zep à des phases très Funk et un crochet par des accents Pop sans complexes qui servent un renouvellement du public.

Lionize Lionize

Côté composition il faut bien admettre que les 4 compères ont le sens de la montée en puissance et savent étaler un morceau sans qu’il ne devienne lassant. Cependant je regrette à quelques reprise l’aspect patchwork du travail, avec des morceaux aux thèmes disparates. En une heure pile poil le set est plié et le public conquis. Les quelques 150 personnes réunies manifestent leur contentement avec force applaudissements puis quitte le four qu’est devenu la salle pour rejoindre la terrasse à l’étage au dessus.

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

La machine est en marche et les roadies s’activent pour assurer une transition sans heurt et lorsque Planet of Zeus entre en scène, c’est la claque pour le public qui s’est fait plus massif. J’avais bien des doutes quant à la capacité des grecs à me séduire encore, des albums poussifs, une dernière venue à Paris vraiment peu convaincante m’avaient échaudés, mais là, ils sont dedans et veulent envoyer du lourd.

Planet of Zeus

Si le growl de Babis me semble un peu usé en début de set, très vite il montre qu’il n’en est rien. Il hurle son chant, l’appuyant de nombreuses grimaces et joyeuses mimiques qui caractérisent son approche de la scène. La salle en redemande et se chauffe rapidement, l’atmosphère est moite et les corps commencent à prendre vie. La cohésion est parfaite sur scène et Planet of Zeus offre un set enthousiasmant en balayant toute appréhension, ce n’est plus le même groupe qu’un an auparavant. La qualité de l’éclairage y est pour beaucoup, c’est un appui feu de taille qui augmente l’aura du groupe. La foule ne s’y trompe pas et rapidement commence à remuer violemment.

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

La réussite du set tient peut-être au fait que peu de morceaux de “Loyal to the Pack” sont interprétés (4 en l’occurrence) laissant la part belle à “Vigilente” et oh miracle, même une interprétation de “Woke Up Dead” en fin de set qui fini de convaincre la fosse de pogoter allégrement avant que ne soit sonné un rappel bien trop rapide au goût du public traitant les gars de fonctionnaires pour une prestation d’une heure à peine, ledit rappel compris! Au final, je repars heureux d’avoir fait le déplacement ce soir pour un Planet of Zeus descendu de l’Olympe pour nous offrir le Foudre.

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

C’est une sortie parisienne sympathique qui nous était proposée ce mercredi à la Boule Noire. Le soleil brille encore et l’air est bon alors que nous nous enfonçons dans la salle pour aller voir ce que donne le plateau proposé par l’association Below The Sun avec en tête d’affiche Dätcha Mandala et deux autres power trios.

C’est SheWolf qui ouvre le bal et le premier constat est qu’il fait bon jouer ici, le light show promet autre chose qu’un sempiternel bleu/rouge. Ce groupe du Perche se définit comme un “Do It Yourself french girlband” et délivre un grunge un rien crasseux qui fait plaisir à entendre. La présence est encore jeune pour ce groupe qui a sorti son premier LP en Février, les marques se trouvent mais il restera comme une sensation de recherche d’assurance en particulier entre les morceaux ou fusent parfois la lourdeur de remarques bovines de la part de mâles archaïsants. Musicalement, les SheWolf auront livré un set aux compositions corrosives et pêchues où réside la volonté de vivre à fond leur musique.

SheWolf Howard entre en scène et nous voilà revenus dans un registre déjà plus familier. Ces Parisiens ont pour particularité de n’avoir pas de bassiste mais un clavier. Ce dernier s’investit pleinement dans son instrument et permet au trio de bénéficier d’une force de frappe indéniable. L’ambiance sur scène est à la connivence et au plaisir et cela se ressent au fur et à mesure du set avec de belles montées en puissance. Les gars se soutiennent entre eux, les transitions sont maîtrisées et on ne voit pas le temps passer. La salle s’est remplie d’une bonne centaine de personnes et transpire lourdement. Le son est fuzzy à souhait, il sait se faire planant quand il faut et joue fort. Si on relève des plans à la manière de Kyuss, j’ai parfois l’impression de voir un peu de Valley of the Sun du côté du chant. Fait intéressant, certaines compos gigognes, lentes à l’extérieur, contiennent plus de rapidité à l’intérieur. Le thème également passe du plus brillant au plus sombre. Le trio chauffe la salle allègrement et fait monter la pression pour céder la scène à Dätcha Mandala.

Howard  Howard Alors que débute le set de Dätcha Mandala, la foule s’est faite plus compacte, on sent que le public attendait les bordelais qui ont construit leur renommée notamment grâce à des premières parties, entre autre pour les Insus. Le set est principalement composé des morceaux de l’album sorti fin 2017, mais donne le change avec des compositions inédites. Du point de vue de l’ambiance, on sent la volonté de travailler l’esprit mystique : encens, tapis, drapeaux votifs tibétains et chapelets composent l’univers du groupe sur scène. En prenant un peu de recul j’ai le sentiment d’assister au set d’un groupe pour fans de Blues Pills (dont ils ont d’ailleurs assuré la première partie), les pieds nus en prime.

Dätcha Mandala Côté musique, l’influence d’un Led Zepplin est particulièrement prégnante glissant parfois vers un univers clairement issu des standards du blues et rejaillit souvent dans le monde de la folk. Ces instrumentistes habiles ont cependant un défaut, celui de surjouer les postures, le guitariste Jérémy ayant une tendance à la mise en avant trop excessive à mon goût. Quoi qu’il en soit la mayonnaise prend dans la salle qui est chauffée à blanc, prise de transe et de ferveur quasi-mystique. Le concert se clôture sur ce que j’attendais le plus, deux morceaux de rappel en boulets de canon où la basse flirte avec des plans à la limite du funk et déroule toute sa puissance.

Dätcha Mandala

Dätcha Mandala

Même pas un mois après la sortie de leur nouvel album, Black Heaven, le trio américain d’Earthless vient faire une petite tournée en Europe pour le présenter. Une date parisienne est dans la liste, c’est une aubaine qu’il faut saisir sans hésiter. Le public ne s’y trompe pas et même si le sold out est annoncé tardivement, c’est bien un Petit Bain rempli à ras bord qui accueille le groupe ce soir.

C’est une bonne nouvelle car mine de rien, remplir une salle d’une capacité annoncée de 450 personnes pour un groupe tel qu’Earthless, c’est la preuve que la France peut et sait accueillir dignement des groupes proposant une musique pas forcément mainstream. Un Trabendo lors de la prochaine tournée ? Pourquoi pas !

Le groupe est accompagné durant toute la tournée du quatuor canadien de Comet Control qui officie dans un style rock psyché qui n’hésite pas à saturer les guitares et à frapper dur sur les fûts. Un très bon choix qui me semble totalement cohérent et qui s’avère payant.

Malgré un son pas toujours au top et mal équilibré (on en reparlera), le groupe nous livre une très bonne prestation qui aura eu le mérite de captiver une bonne partie de l’audience et de leurs permettre gagner quelques fans (comme moi), tout en permettant à celles et ceux qui ont moins accroché à leur musique de ne pas s’ennuyer pour autant.

Les deux guitaristes (déjà membres de Quest for Fire avant l’arrêt du groupe) sont en parfaite osmose et sont la charnière centrale du groupe. Chad Ross avec son jeu clean, s’aventure parfois dans la saturation et les effets alors que Andrew Moszynski propose l’inverse. Un duo parfaitement complémentaire et vraiment très intéressant. Jay Anderson à la batterie délivre lui aussi une prestation solide et sans faille tandis que Nicole Howell bien que plus discrète derrière sa basse n’est pas en reste avec un son qui apporte une touche bien groovy et délicate pour agrémenter le son noisy de ses camarades. Une excellente alchimie qui ne convaincra pas tout le monde mais aura su intéresser et même convaincre une bonne partie du public, c’est là tout l’intérêt d’une première partie. Comet Control sera de retour en Europe d’ici à la fin de l’année avec un nouvel album, certains surveilleront cela avec attention, sans aucun doute.

Comet Control

Après une petite pause bien méritée pour tout le monde, Earthless investit les lieux et résumons en quelques mots, nous livre une prestation absolument admirable de bout en bout. Impressionnant, tout bonnement impressionnant de voir la maitrise dont fait preuve Isaiah Mitchell.

Le groupe entame son set avec une version copieusement allongée de Uluru Rock extrait de From the Ages. Soyons clair, dès les premières notes mes impressions sont au-delà de mes espérances en sachant que j’espérais me prendre la claque de l’année. Je ne m’explique pas comment un guitariste peut à ce point captiver, à ce point hypnotiser le public au point de capter toute l’attention sur lui. Quasi impossible de le quitter des yeux tant son jeu est impressionnant et il me faudra par moment faire un effort de concentration dingue pour porter mon regard vers ses deux complices et me rendre compte que leurs jeux sont tout aussi denses et magnifiques.

Ne nous cachons pas l’évidence, Earthless c’est avant tout une guitare. Mais prenez le temps d’écouter leurs titres en vous concentrant sur la basse ou sur la batterie et vous verrez à quel point ce groupe est d’une richesse inouïe. Et c’est ce que j’ai fait (avec difficulté par moment) pendant ce concert. Mario Rubalcaba derrière sa batterie est dans la plus pure tradition des batteurs qui abatte un boulot monstrueux derrière le « guitar hero » alors qu’il pourrait dans un autre groupe capter tous les regards. Mike Eginton est finalement lui aussi dans la tradition des bassistes hyper discrets mais qui ne s’économisent pas et dont la prestation est exemplaire. Son bras gauche fait des aller-retours sur le manche sans arrêt pour donner à Earthless cette dose de chaleur au combien généreuse. Bref, Earthless c’est trois mecs immensément talentueux qui maitrisent leur instrument et délivrent une prestation riche et variée.

Mais revenons à Isaiah Mitchell… forcément.

Je ne sais pas combien de fois j’ai pu écouter les albums du groupe. Le dernier, sorti quelques semaines avant, je le connais déjà par cœur. Et je ne vais pas vous cacher que Earthless est pour moi l’un des meilleurs groupes en activité. J’ai déjà été bluffé par bon nombre de guitaristes mais lui il a ce truc en plus, cette petite chose qui vous titille un recoin inconnu du cerveau et vous transporte ailleurs. Et ce mec, quand vous le voyez jouer pour de vrai, devant vous, à même pas deux mètres, il vous repousse encore plus loin les frontières de ce que vous pensiez possible de faire avec six cordes.

La maîtrise dont il fait preuve est tout bonnement incroyable. Non seulement il a de très bonnes idées de composition mais en plus il a le talent de ses idées. Il vous hypnotise avec un riff répété à l’excès et vous cueille tout mûr avec un changement de rythme d’une efficacité redoutable. Là où certains nous écœureraient avec des effets en veux-tu en voilà, il nous en remet une couche qui nous tire un sourire béat d’admiration. Impressionnant, terme que je répète moi aussi à l’excès mais qui traduit si bien ce que j’ai ressenti à l’issue de ce concert.

Ajouté à cela un public chaud comme jamais (oui on peut slammer sur Earthless) et des nouveaux titres qui décuplent leurs qualités en prestation scénique et vous avez tout pour la soirée parfaite.

Tout ? Vraiment ? Oui mais… Car il y a un mais.

Là où j’étais placé j’avais un son très bon, bien équilibré entre les trois instruments, parfaitement audible et qui rendez pleinement justice au groupe. Mais la configuration de la salle fait que le son souffre d’un manque d’homogénéité suivant l’endroit où vous êtes pouvant même s’avérer assez décevant. Et là je me dis que certains qui auraient pu (du) trouver ce show exceptionnel l’on juste trouvé formidable à cause d’un son parfois pénible. Quel dommage car il est évident que c’est le genre de concert qui dans des conditions idéales, ferait l’unanimité.

Le Petit Bain est une salle (bateau reconverti) très agréable et très belle mais qui souffre du fait qu’elle n’a pas été à la base conçue pour cela. Il faut donc trouver les bons endroits (une bonne partie de la salle quand même) pour profiter pleinement du concert.

Moi j’avais une très bonne place et je peux vous dire qu’à ce titre j’ai assisté à un concert mémorable.

En espérant revoir le trio très bientôt pour une nouvelle tournée européenne, en particulier si on considère qu’avec Munich, la date parisienne était celle la plus au sud de l’Europe!

Earthless, revenez, revenez vite, souvent, très souvent.

(merci Kongfuzi)

Soirée à la cool ce vendredi soir à Bordeaux, concert à 19h30, après un apéro en terrasse peinard à l’occasion d’un crépuscule quasi estival, et découverte de ce bar bien sympa du côté de la Victoire, le Bad Motherfucker Pub, qui propose outre de bonnes bières, une arrière-salle sympa pour accueillir des concerts électrisés. L’escale parfaite pour cette micro-tournée (quatre dates dans le grand ouest) pour les deux groupes, venus grattouiller gratuitement (oui oui) les oreilles du public girondin, invités pour l’occasion par les Make It Sabbathy en mode “hors série”…

C’est les nantais de Inglorious Bad Stars qui ouvrent les débats dans un club qui commence à gentiment se remplir. Le groupe est plutôt jeune, et a jusqu’ici eu peu d’opportunités de s’exporter hors de sa Loire-Atlantique natale, il profite donc de cette opportunité pour exprimer son potentiel et son énergie. Musicalement le quatuor propose un set solide et généreux : ça joue bien, et la bonne humeur est là, communicative. Musicalement, les compos sont bonnes, les riffs taillent bien et les rythmiques tournent bien. On entend un peu trop souvent des plans emblématiques de QOTSA, mais ce n’est pas si mal intégré… Scéniquement, y’a de l’envie, mais ça reste un peu en retenue, sauf du côté de Maxime à la basse, qui a de l’énergie à revendre. Bref, un set sympa et apprécié !

Inglorious Bad Stars

Même pas le temps de siroter une bière que les premiers accords des Texas Chainsaw Dust Lovers retentissent dans l’arrière salle dédiée au concert. Autre ambiance, sur scène (et bim, mise en place d’un éclairage rouge, certes plus “théatral” mais un peu trop ennuyeux à l’usure sur un concert entier) mais aussi dans le public ! Clairement, il y a des amateurs de notre quatuor parigo-nantais ce soir. Et on les comprend ! Les Dust Lovers entament leur set pied au plancher et surprennent très vite par la solidité de leur set : c’est carré, mais pas dans le sens technique ou rigide du terme, car l’interprétation est toujours dans le fun. Les gars se font plaisir et nous font plaisir. Car là dedans, y’a aussi de la compo qui cartonne, comme leur courte discographie en comporte une palanquée (la présence de leur dernier LP, Film Noir, dans notre Top 2017 n’est pas le fruit du hasard).

A la fin du set (après une heure environ), les gaillards s’inquiètent du temps restant (couvre feu à 22h). Un quart d’heure ? Pas de problème, juste assez de temps pour faire monter les 4 potos de Inglorious Bad Stars pour un rappel chaotique (8 gars sur une si petite scène, est-ce que ça peut vraiment bien se passer ?) vaguement répété la veille, où vont se téléscoper des versions imparfaites mais enthousiasmantes de reprises (les Kinks avec “You Really got Me”, EODM avec “I Want you so Bad”, les Beatles, Kyuss…). Fun. Une excellente soirée.

Texas Chainsaw Dust Lovers

Pour défendre son superbe dernier album, Bell Witch s’est engagé dans une tournée européenne intensive de presque quarante dates, dont on a souhaité couvrir les deux escales françaises, des dates faibles en BPM mais fortes en émotion. Au programme, on retrouvait leurs potes de Monarch ! (les français partageant leur affiche sur presque la moitié de cette tournée), et une première partie différente pour chaque ville. Bell Witch a sorti l’année dernière un album qui a marqué plusieurs esprits, et que l’on aime ou non, force est de constater que Mirror Reaper (chronique ici) est une pièce unique : un album d’un seul titre de 70 minutes composé en hommage au batteur du groupe décédé brutalement à l’âge de 36 ans, Adrian Guerra. Une œuvre monolithique et chargée d’émotions dont Bell Witch a joué une grande partie chaque soir.

L’événement a drainé pas mal de monde sur les deux dates : à Bordeaux le petit Void est très correctement peuplé (malgré un décalage à un horaire éhontément tardif pour permettre à quelque amateur de punk de cumuler deux concerts dans la soirée… !!), et à Paris aussi, dès le début du concert, la salle située au fond d’un pub est déjà bien remplie.

Côté première partie, c’est deux salles, deux ambiances : à Bordeaux, c’est le duo local Torus B qui déroule un set de drone d’un peu plus de trente minutes, dissimulé derrière un drap blanc sur lequel sont projetées des séquences vidéo noir et blanc répétitives hypnotisantes. Comme souvent avec le drone, on commence par une approche épidermique de rejet avant de donner sa chance au produit, et finalement de se laisser gentiment embarquer pendant cette parenthèse bruitiste plutôt bien foutue.

Torus B A Paris, place aux rouennais d’Ataraxie qui affichent une longévité d’une quinzaine d’années déjà et sont donc loin d’être des petits nouveaux dans le milieu. Ce groupe mélange voix growlées et caverneuses entre des rythmiques d’extrême doom ou de death plus traditionnel. Le son est plutôt bon, le groupe est carré. On se questionne juste sur l’utilité des trois guitares puisqu’on ne les distingue tout simplement pas.

Monarch ! prend la relève et s’installe pour quelques réglages avant de démarrer son « Of Night, With Knives », titre introductif de leur dernier album Never Forever (chronique ici). Comme d’habitude, voir Monarch ! en live est toujours une expérience plaisante. L’échange scénique entre le bassiste et la chanteuse symbolise parfaitement la musique du groupe, un éternel combat entre la lumière et l’obscurité. Malheureusement, sur la date parisienne le groupe fait face durant une bonne partie du set à quelques difficultés techniques qui les empêchent de s’investir pleinement. Ces quelques problèmes sont tout de même bien gérés par le groupe et le public conquis semble n’y voir que du feu. La part belle est faite à Never Forever avec “Song To The Void” et “Cadaverine” qui s’ajoutent à la setlist. Ajoutez à cela une reprise des Misfits (version Monarch ! évidemment ) en fin de concert et vous avez votre apport de lipides pour la soirée.

Monarch!

Les deux membres de Bell Witch entament Mirror Reaper devant un auditoire captivé. On ne râlera jamais assez contre le Backstage By The Mill, sûrement l’une des pires salles de Paris, qui nous fait cadeau d’un brouhaha de discussion et de cliquetis de verres durant les passages où les instruments ne recouvrent pas le bruit de fond constant. Ceci étant dit, la classe de Dylan Desmond armé d’une immense basse 6 cordes, le visage impassible et parfaitement serein, suffit à nous faire oublier ces quelques intrusions sonores. Si l’on fait abstraction de l’orgue parfois géré par le batteur Jesse Shreibman, Dylan Desmond s’occupe à lui seul de toutes les harmonies du morceau, avec un style de jeu peu commun : il joue quasiment tout le temps en tapping sur cette basse au long et large manche, et gère ainsi les graves et les aigus à la fois. Si l’on ajoute ses parties vocales sonnant comme des incantations religieuses, on obtient un personnage littéralement fascinant, à la classe impressionnante. Jesse Shreibman n’a pas à rougir face à son binôme. Le batteur, qui se couche sur sa batterie lors des passages où il ne joue pas, comme si il était en veille, semble donner sa vie à chaque coup de baguette assené sur ses fûts. Le spectacle de ces deux bonhommes est poignant, en plus d’être hypnotisant.

Bell Witch L’écoute d’une traite de Mirror Reaper (amputé sur scène de certaines parties) reste tout de même assez exigeante, et on décroche parfois du monolithe que les deux américains nous balancent en pleine tronche. A la décharge du groupe, le son (à Paris en particulier mais aussi un peu à Bordeaux) n’est pas aussi net qu’on pourrait l’espérer et l’on ne distingue pas nécessairement toutes les nuances que l’on peut entendre sur le disque. A Bordeaux en plus, la scénographie n’aide pas à l’implication ou au maintien de la tension : comme toujours au Void, le light show inexistant (un spot pleine gueule rouge de chaque côté de la scène, immobile – cf photos…) n’apporte aucune aspérité visuelle pour étayer un peu le propos musical. Décidément, on aurait aimé les voir ailleurs.

En sortant de cette soirée, on ne peut être qu’heureux d’avoir assisté à ce live de Bell Witch. Il est rare de trouver une telle originalité et une telle sincérité sur scène. Si vous avez l’occasion de les voir, courez-y. Pourvu que ça soit dans une bonne salle…

Caïn & Laurent

On a eu l’opportunité d’assister à deux des dates de la copieuse tournée européenne de Wedge, qui clairement, avec la sortie de son dernier album “Killing Tongue” (chronique ici) se donne les moyens de ses ambitions et va à la rencontre d’un public curieux ou connaisseur, dans tous les coins du continent. On a donc été s’en faire une idée grâce à nos amis Parisiens de Fuzzoraptors qui se sont empressés de les ramener à l’International ce mercredi 21 mars. Puis on s’est rendus à Bordeaux avec en sus un petit sentiment de découverte ce soir-là : premier concert (pour votre serviteur) au Petit Maurian, un lieu un peu inédit, un petit bar-restaurant où une petite scène occupe le fond de la salle.

Thousand Watt Burn On commence dans la capitale avec Thousand Watt Burn, quatuor de stoner rock garage à l’énergie sombre. Le portail de l’enfer s’ouvre par le lourd riff de « My darling » et nous propulse aussitôt dans l’univers occulte du groupe. La violence de la batterie fait ressortir la rythmique lancinante des grattes sur laquelle vient se poser la voix énervée et tout en réverbe de Roxane. En dépit de leur présence musicale, on sent les membres quelque peu timides sur scène, comme envoûtés par leur propre magie. Le seul qui semble véritablement s’éclater c’est le bûcheron assis derrière ses fûts. Un charmant jeune homme au T-shirt Sleep immanquable qui donne toute son importance à la qualité d’un hardware de batterie. Le quatuor parisien déroule un set qui s’enchaine bien, notamment grâce aux multiples samples de film à la Dopelord intercalés entre chaque titre. Tout s’arrête presque trop tôt, à l’instant où les nuques s’échauffaient et où la salle commençait tout juste à se remplir.

Fuzzy Grass Qu’à cela ne tienne, Fuzzy Grass récupère un public à température et un effectif décent. Après un p’tit contretemps du côté de la basse – « Thomas ! Branche-là ! » –, occupé par des vocalises lyriques et des phrasés psychés à la guitare, le spectacle commence. Et quel show ! Les amplis ronronnent un groove puissant guidé par un jeu de batterie frénétique et techniquement nickel. Un style évoluant entre le psyché hypnotique de Naxatras et le Heavy Blues endiablé de Radio Moscow. « Healed by the Fire » et « Upside Down » en sont des exemples probants. Là-dessus, Audric offre un chant haut et saisissant. Et il y met tant de passion qu’il en tremble, donnant l’impression de performer depuis le pont d’un navire pris dans la tempête. De son côté, la redoutable Laura pallie sa discrétion scénique par de furieux soli, emportant les âmes dans son torrent électrique, et ce à chaque morceau. En bref, ça déménage sévère. Et bien qu’elle pourrait s’agiter davantage, comme le méritait sans doute « La Nouvelle », la foule se révèle conquise. Tant séduite par le set du groupe que par le smile de ses membres, elle se repaît de leur bienveillante énergie. On en vient à regretter le manque de matière sur le merch, car comme beaucoup en témoigneront à l’avenir, Fuzzy Grass possède toute la substance nécessaire à un album de qualité. Dépêchez-vous de nous le sortir, nom de dieu !

Wedge Au tour de Wedge maintenant. On le disait, à Paris, le public est chaud et conquis. Quelle ne fut pas notre surprise de constater qu’à l’arrivée de la tête d’affiche le sous-sol de l’International souffre déjà de nombreux départs. À peine 22h30 et voilà que ça se défile. Pour le blond moustachu à santiags rouges qui prend le micro, aucun problème. Il arme sa guitare et distribue son rock vintage sans sourciller avec « Killing Tongue ». A Bordeaux, sans première partie, quelques dizaines de personnes remplissent déjà bien la minuscule salle quand le trio berlinois monte tranquillement s’installer derrière leurs instruments.

Leader assumé du groupe, Kiryk Drewinski n’est pourtant pas le frontman charismatique que l’on pourrait imaginer à la tête d’un trio de cet acabit. Modestie et mise en avant de ses acolytes ? Ou bien réel déficit de personnalité ? On penche sincèrement pour la première option, avec un trio, à l’instar d’un Kadavar, où chacun, les années passant, occupe une place de premier plan.

Wedge Son pote David Götz, l’homme du match, l’artisan de l’ombre, émerge des amplis. Le discret bassiste cisèle une rythmique et un socle mélodique qui sont un élément clé du son du groupe. Et que dire quand il lâche sa 4-cordes pour faire chanter son double clavier Korg, ses doigts dansant sur les touches et son pied actionnant la discrète cabine Leslie dans son dos… Groovy ! Sans oublier qu’à ses côtés, Holger frappe ses futs avec détermination et efficacité, c’est carré, et ça communique bien en rythmique. La place de chacun dans le spectre sonore est ainsi équitable, et chacun trouve de généreuses séquences où il peut s’exprimer sur des soli jamais trop longs ni trop chiants. Sourires, communication régulière avec le public, jeu ample… Même devant une petite assistance le groupe se donne avec générosité.

À l’arrivée de « Makeyerselfree », ce simulacre de « Stairway to Heaven », la foule perd encore un peu plus de masse alors que les récidivistes gagnent en frénésie. Avec Wedge, les origines sont assumées. « The only thing we can do is old school Rock’n’Roll, are you OK with that ? » nous demande Kiryk avant de débuter « Push air ». Les gars sont en plein trip 70’s, son old school et amplis vintage en bonus. Dans l’ensemble cette excellente présentation laisse parfois un léger goût de frustration. On sent que sur certains morceaux la mayonnaise prend instantanément tandis que sur d’autres le soufflé retombe (ce duo de métaphores vous est proposé par © Top Chef). La performance apparaît trop carrée, là où on aurait souhaité des impros, des envolées à rallonge qui sont pourtant généralement l’apanage du style lors des lives.

Wedge

A Bordeaux, quand, au bout d’une heure et quelques, le groupe feint de stopper leur set pour mieux amener à un rappel lourdement téléphoné, la configuration de la scène fait qu’ils ne peuvent même pas quitter leur emplacement ; c’est un peu penauds donc qu’ils s’emparent à nouveau de leurs instruments au bout de quelques secondes… Ils s’engagent alors dans un “High Head Woman” qui commence de bonne facture, mais surtout prétexte à un dérapage jammé incontrôlé mais jouissif, avec une séquence soli / impros d’une bonne dizaine de minutes parfaitement réussie. Même topo à Paris, où le final sur « Never Learn », issu du premier album, met tout le monde d’accord. Intervention divine ou subtile stratégie de la part du groupe, nous ne le saurons sans doute jamais. Toujours est-il que la piste s’étire sur presque le double de sa taille, accueillant un boogie jam déjanté qui aurait dû provoquer d’affreux pogos dans le sous-sol de L’International. On y découvre aussi, non sans joie, un solo de batterie absolument monstrueux qui mettra tout le monde d’accord.

En dépit d’un public parisien un peu frileux sur les excès du mercredi soir, on se félicite d’une soirée réussie. Une bonne dose de lourdeur entêtante, de bière et de délicieuses promesses qui participeront au succès de cette première date des Fuzzoraptors à l’International. Autre contexte mais même constat en terres girondines, où ce concert moins “traditionnel” dans sa forme (gratuit, petite salle…) aura convaincu une assistance ravie. Avec une ambiance bon enfant et joviale, ajoutée à un set bien exécuté, vous parviendrez à la recette d’une soirée réussie.

Alex & Laurent

Encore une fois l’association Below the Sun nous à gâté avec un plateau laissant la part belle aux riffs stoners et aux voix venues du bayou. Le concert ouvre presque pile à l’heure avec Walnut Grove DC, quatuor de La Rochelle dont avons plusieurs fois parlé du travail sur ce même site. On aurait pu s’attendre à abattre du bois tout au long du set. Pourtant les riffs prennent leur temps, la première partie du concert ne passe pas le mur du son mais ne manque jamais de casser des briques à coup de tronche, bien méthodiquement. Une transition nette est marquée lorsque Reuno vient rejoindre Walnut sur scène. La voix passée au papier de verre de Vinvin s’accorde merveilleusement avec celle du chanteur de Mudweiser et si ce dernier ne passe que pour un morceau, il enflamme immédiatement la salle et laisse derrière lui un Walnut chauffé à blanc qui tabasse dès lors des riffs lourds et teintés de Down et consorts. Passage de trop courte durée car c’est déjà la fin du set.

L’enchainement est quelque peu inattendu, Loading Data joue dans une autre catégorie. Le set est calibré au blues et au rock des origines, pourtant on ne pourra pas dire qu’il n’y a pas quelque chose de Stoner chez ces parisiens au long cours. Les influences sont variées et on retrouvera quelques bribes de QOTSA ou de Kyuss dans leur musique. La focale du groupe ? Le chanteur guitariste, Bible Jones au charisme affirmé et à la voix de crooner entre Franz Ferdinand et Tom Jones. Ce qui vaudra d’ailleurs une farce du groupe qui entame l’introduction de « Sex Bomb » dudit T. Jones. A ses côtés, la remarquable et sure d’elle Louise Decouflé qui manie la basse avec un sens aigu du riff filé. Cette dernière n’hésitant pas à jouer de ses charmes pour se faire apporter sur scène un Jack Daniel’s sans glace, là ou un autre aurait pris directement la bouteille dans la face avec de la glace en sus pour le calmer.

Arrive enfin le tour de la tête d’affiche, et quelle tête, Mudweiser ! Force est de reconnaître que je ne suis pas le premier public de ce groupe lorsqu’il sort un album, mais pour avoir déjà vu Reuno sur scène, je sais que je ne vais pas m’ennuyer. Cela ne manque pas, les gars livrent une belle promo de leur dernier album, « So Said The Snake ». On sent que ce groupe est basé sur une valeur fondamentale, l’amitié. Ça transpire la connivence et le plaisir et la musique est portée par cette attitude. Les nuques sont à présent chauffées et le public headbang sans se faire prier. Le jeu de scène est fluide et envoutant. Nous plongeons tous dans la boue et nous nous y vautrons avec délice sous l’égide du tracteur qui livre ses bûches à tour de bras. Clairement Mudweiser est un groupe de scène, un groupe vivant. Le savoir faire et le métier, il n’y a que ça de vrai ! La communication entre les membres du groupe s’étend à la salle, c’est un moment de partage, comme un boit un verre bien costaud entre potes. Le set passe à une vitesse dingue, pressé par un timing serré et c’est sans un rappel que les comparses libèrent le terrain et que la salle se vide. Merci encore et bonne soirée !

Dans le cadre de leur « World Tour 2018 » les pionniers du stoner rock Fu Manchu défendent leur dernier album sorti cette année, Clone Of The Universe, en se baladant un peu partout. Ils posaient leurs bagages le 2 mars dernier à Paris, et on ne pouvait évidemment pas rater ça. Avant de parler du concert en lui-même, il est important de revenir sur son organisation.

L’événement a été très peu/mal relayé sur les réseaux sociaux et n’a bénéficié – quasiment – d’aucune promo. Pas même un p’tit event sur facebook. Nous ne sommes pas particulièrement pour une utilisation obsessionnelle des réseaux sociaux mais le fait est que Facebook est devenu l’un des plus gros outils de promotion de concert, cela nous semble donc étrange de ne pas y créer une page pour l’événement.

Heureusement, desert-rock réunissant une ribambelle de recrues aussi consciencieuses que professionnelles, nous avons créé nous même un event sur facebook. Pour vous donner une idée du bordel, certaines personnes se demandaient sur cette même page si l’annonce du concert n’était en fait pas un fake… Autre détail croustillant, une bonne âme a publié le jour même l’heure de passage des groupes, après avoir appelé elle même le Trabendo. Je dis « les groupes », car oui, il y a une première partie. Laquelle ? A 12 heures du concert, on ne sait toujours pas, et il semblerait que les « organisateurs » (les guillemets ont beaucoup d’importance) non plus.

Vite, faudrait p’tete trouver quelqu’un non ? Allez, qui est dispo et pas très loin ? Plouf Plouf… Red Diesel ? Y f’ra bien l’affaire !

Nous n’aurons pas l’occasion de les voir ce soir mais pour ceux que ça intéresse ce groupe de la région parisienne officie dans un registre rock’n’roll ambiance hardoss.

Aussi bizarre que cela puisse paraître après ce que j’ai dit plus haut, la salle est pleine à craquer et le concert se joue à guichet fermé. La notoriété du groupe aura eu raison de la com catastrophique.

Après une courte intro instrumentale en guise de préchauffe, le riff matraquant de “Clone Of the Universe” ouvre le set des californiens. La recette de Fu Manchu est simple : un son bien rôdé, une voix reconnaissable entre mille, et beaucoup de riffs aussi efficaces qu’entêtants. Quand on parle du son de Fu Manchu, on pense à toutes sortes d’effets cosmiques type phaser, flanger, mais surtout à cette bonne vieille wah wah du début d'”Evil Eye”, deuxième morceau du concert qui commence sérieusement à chauffer la fosse. En deux morceaux, Fu Manchu passe de son dernier album au cultissime The Action Is… Go sorti en 1997 (et déjà le quatrième album du groupe à l’époque) et ratiboise ainsi une carrière approchant bientôt les 25 ans (et ce si l’on se base uniquement sur les sorties d’albums, puisque la toute première formation du groupe remonte à… 1985 !). Peu de groupes de cette scène peuvent se vanter d’une telle longévité. On se rend aussi compte que le groupe actuel n’est musicalement pas trop éloigné de ses débuts : certains parleront d’intégrité, d’autres de linéarité…

la qualité, c’est cadeau Fu Manchu continue de piocher dans ses 12 albums et enchaîne avec “Eatin’ Dust”, “Hell On Wheels” ou encore “California Crossing”. Sur scène, l’énergie de Scott Hill nous fait oublier les années. Sa longue crinière blonde se balance au gré des riffs teintés de soleil californien et de Budweiser canette, posé en Levis 501 dans le skate park du hood. Le groupe enchaine ses titres avec une aisance assez bluffante, rien ne dépasse du cadre, pas un pet de travers, nada. Le batteur Scott Reeder (parfait homonyme du bassiste de Kyuss !) n’a pas l’air essoufflé une seconde malgré une puissance de frappe phénoménale. Les premiers slams démarrent sur “Dimension Shifter”, le public est totalement conquis, rien d’étonnant. “Il Mostro Atomico” vient cloturer le set ; ce morceau de 18 minutes issu du dernier album constitue une sorte d’ovni dans la discographie du groupe, privilégiant habituellement l’efficacité d’une frappe directe et concise de moins de 4 minutes.

Mais le public est bien trop échauffé pour laisser filer les californiens comme ça : à la demande générale, Fu Manchu revient pour un dernier rappel. Scott Hill s’adresse au public et demande quels morceaux il souhaiterait entendre. Après un brouhaha général qui ne l’aidera guère, son choix se fixe sur “Boogie Van” et “Saturn 3”. Cette fois-ci, c’est la fin.

Une soirée qui confirmera le statut de patron du stoner des californiens. Absolument tout était réuni : l’énergie, le son et le professionnalisme. On ne peut pas vraiment dire la même chose des organisateurs… Heureusement qu’il existe une communauté de fans dévoués pour finir le boulot.

Peu familier de Maidavale, c’est avec une certaine circonspection que je m’engouffre ce mercredi soir dans l’antre du Void. Les soirées Make it Sabbathy ne m’ayant encore jamais déçu, ça a fini de me convaincre d’affronter le froid girondin…

C’est les montpelliérains de Denizen qui ouvrent le bal ce soir. Groupe français passé sous mon radar depuis des années, je découvre un quatuor de grande qualité. Trop peu de concerts ? Rendez-vous manqués ? Promo mal ajustée ? Mauvais timing ?… Les raisons de cette découverte tardive sont à trouver quelque part là dedans, mais peu importe : apprécions le moment présent ! Le set déroulé sous les yeux d’une assistance de bonne composition (à vue de nez un Void à peu près moitié rempli, ce qui n’est pas mal du tout pour des groupes de notoriété intermédiaire et une date pendant les vacances scolaires) est de très bonne facture : c’est carré, ça joue bien, et le groupe dispense une énergie sur scène qui n’est pas forcément habituelle chez leurs homologues. Faut voir Fabien le chanteur arpenter dans tous ses recoins la micro-scène du Void et headbanguer dans tous les sens, si possible en bousculant ses potos musicien (là où y’a de la gène…) voire en allant se frotter au public en allant beugler depuis le pit. A l’aise. La communication passe bien avec le public, le chaleureux accent du Sud du lascar participant à l’ambiance bonenfant de l’ensemble. Musicalement, si on n’est pas transcendés par l’originalité de la chose, on apprécie les plans maîtrisés allant de passages trippants limite psyche à des tombereaux sludgesques de bon goût, agrémentés d’une profusion de passages à forte teneur Kyuss-ienne. Rien à jeter. Un groupe à suivre (oui, je suis bien conscient de l’absurdité d’un tel commentaire pour un groupe qui va gentiment sur ses 15 ans de carrière… Mais mieux vaut tard que jamais !).

Denizen

Même posture vis-à-vis de Maidavale : à peine survolé sur album, je m’attendais à un énième groupe de retro rock dans l’aspiration Witchcraft/Kadavar/Graveyard. Et bien on a eu exactement ça… mais en très bien ! Pour être honnête, Maidavale se distingue de la « meute » par un spectre musical bien plus vaste, et une énergie complètement atypique. Musicalement, oui, on est bien tombé pieds joints dans les 60s/70s, blues rock à la base, et chargé en psyche trippant du meilleur aloi. Jusque là rien d‘extraordinaire sur le papier. Sauf que le quatuor suédois injecte dans sa mixture non seulement des incartades stylistiques fort bienvenues (on pense aux plans percus limite tribaux qui font tout le sel de groupes comme Goat, usés ici avec parcimonie mais grande efficacité) mais surtout une efficacité instrumentale et musicale redoutable : on apprécie la véritable osmose musicale, qui associée à une très bonne maîtrise technique offre à l’auditoire conquis des morceaux solides, à l’interprétation sans faille. Il faut voir cette base rythmique basse-batterie remarquable à l’œuvre pour comprendre ! Ne reste plus alors qu’à Sofia Ström à caler ses excellents solo ou ses riffs et on est au top !

Maidavale Scéniquement ces dames ne sont pas les plus déjantées, mais tout est quand même assez maîtrisé, et on peut compter sur Matilda, en grande prêtresse du micro, pour dynamiser la présence scénique de l’ensemble. Reste « l’éléphant dans la salle », à savoir que oui, c’est un groupe 100% féminin. Sauf que ça ne devient plus un sujet passées les cinq premières minutes et les premiers riffs dégainés. Forcément il y a toujours le gros lourd du coin qui provoque des rires gras avec des remarques bien relous type « will you marry me » (on a beau avoir vécu les vagues #metoo ou #balancetonporc, manifestement certains sont restés bloqués quelques décennies en arrière), mais le mépris affiché par les membres du groupe est la seule posture valable. Vite oublié.

Maidavale Le gros du public est de toute façon complètement conquis et ondule avec le sourire pendant toute la soirée. La rupture à la fin du set est d’ailleurs tellement brutale que le public exige un rappel à corps et à cris, et obtient gain de cause sur un dernier « The Greatest Story Ever Told », titre-somme quasi-épique qui vient synthétiser les plus grandes qualités du groupe. Il n’y a pas de meilleures soirées que celles dont on n’attendait pas grand-chose et qui nous font repartir avec une paire de disques sous le bras !

Bien chauffés par le nouvel album enthousiasmant de Mudweiser, il n’a pas fallu longtemps pour nous décider à enfourcher notre destrier à quatre roues et aller explorer les fin fonds girondins à la recherche d’une bonne dose de rock épais.

Karmapolis On a d’abord un peu peur en arrivant dans cette salle Langonnaise, on craint un peu le syndrome « salle des fêtes » avec un son dégueulasse ; heureusement les premiers accords de Karmapolis nous rassurent, il n’y aura aucun soucis de mise en son ce soir. Karmapolis, donc, un duo guitare/chant et batterie, est sur scène quand on rentre dans la salle. On connaît l’exigence du format « binôme » et on constate vite que non seulement le duo est en place, mais aussi que l’alchimie est là. Musicalement, on se retrouve sur un gros rock qui navigue ici ou là dans des embardées stylistiques variées : rock indé, metal, psyche, ça part un peu dans tous les sens, mais tout est sous contrôle. Disons-le tout de go : l’amateur de rock y trouvera son compte, mais l’esthète du rock bitumé option huile de vidange trouvera la guitare un peu légère… Mais quel batteur en revanche ! Et on passera sous silence le malaise du wall of death le plus maladroit de l’histoire du rock…

Seeds of Mary Vient le tour de Seeds of Mary, quintette auquel on appliquera peu ou prou le même commentaire : très très carré, le groupe évolue lui aussi dans un gros rock qui fait peu de tâches. Le combo est rodé, scéniquement impeccable, dynamique, en place, les musiciens sont souriants, rien à redire… Mais musicalement, tout ça est très propre et un peu trop policé pour nous, gros viandards du son. Pas un hasard si on retrouve pas mal de vestes à patches au bar.

Trente secondes suffisent pour apprécier la maîtrise scénique de Mudweiser : sitôt Reuno sur scène, le public sourit et se met à gueuler ; un signe de sa main et la moitié de la salle se retrouve collée aux premiers rangs (quelque chose que les groupes précédents ont mis une heure à essayer de faire, en vain). C’est aussi simple que ça. Bluffant. Et le reste est à l’avenant.

Ça commence par le groovy et heavy « Bloody Hands » et pendant plus d’une heure de set, ça ne débande pas. De manière assez habile, le groupe va piocher dans ses trois albums à peu près à parts égales (bon OK, « Angel Lust » se tire quand même la plus belle part), injectant ainsi trois belles cartouches issues de son dernier bébé «So Said the Snake », déjà en vente au merch) – ce qui nous permet de valider que l’épreuve du live leur donne un bon teint, mais on n’était pas trop inquiet non plus.

Sur scène, musicalement ça déroule, une véritable leçon, si on fait l’impasse sur un petit pain / problème de son (comme dit Reuno, « quand on est quatre sur scène, dès qu’il y en a un qui n’a plus de son, ben ça s’entend direct » – ce sera l’occasion de lancer un concours de blagues dans le public le temps de réparer… véridique !). C’est carré mais aussi nerveux et dynamique, les gars sont au taquet, ça bouge dans tous les sens, ça saute, ça groove, ça sourit, ça vanne… Bon, Ol est un peu plus calme que ses compères, mais franchement le gars abat un tel boulot seul avec sa gratte… Clairement, ils s’éclatent, et du coup, le plaisir est partagé du côté du public ! Ce dernier, qui remplit la salle à moitié à peu près (loin d’être ridicule pour un concert de rock à Langon, un samedi soir de vacances scolaires…) prend aussi son pied. Faut dire que la communication est remarquable, avec un Reuno particulièrement en verve ce soir : toute occasion est bonne de lancer une vanne, de s’adresser au public, de rebondir sur une remarque dans le public… un spectacle à lui tout seul ! Il crée un contact avec chaque individu dans le public, bluffant.

Mudweiser Les titres défilent à bon rythme et (ce n’est pas un cliché) prennent une vraie autre dimension sur scène, enchaînant mandale après mandale. On passe des plus punchy aux plus groovy sans s’ennuyer, se régalant à la fois du petit nouveau punky « 7 AM Zombie » ou du nerveux « Evil Woman », et plus tard du lancinant petit nouveau « Black Magic Priestess » ou encore du presque poisseux « Swimming on the Bottom ». Le très Kyussien « She’s like Cocaine » (extrait d’un EP du groupe) est probablement le titre qui aura mis tout le monde d’accord.

Le groupe fera comme souvent ses adieux avec sa grasse cover du « Nights in White Satin » de Moody Blues, avec le sentiment justifié d’avoir rassasié tout le monde. Ce qui n’empêchera pas les gars de finir la soirée dans la salle ou au bar à déconner et discuter avec le public restant, l’orga, etc… pendant une paire d’heures encore. Double dose de respect et une fort bonne soirée.

(bravo à l’asso Montez le Son pour l’organisation)

Un organisateur de concert a beau avoir une belle affiche, cela ne garantit pas toujours le succès de l’opération de bout en bout. Ce Mercredi 31 Janvier, Below The Sun qui avait rameuté rien de moins que The Absolute Never, The Texas Chainsaw Dust Lovers et The Midnight Ghost Train a pu le constater. Le concert était prévu au Batofar et suite aux crues de la Seine il a bien failli ne pas avoir Lieu. À moins de 48H l’événement se voit annulé par la salle et c’est animé par l’énergie du désespoir que les Below finalisent une négociation avec le Glazart.

La salle peine à se remplir au tiers pour accueillir The Absolute Never, Duo Parisien mi guitare, mi batterie auteur de 2 E.P et 3 Albums. Leur son chauffe la salle avec un set au accents parfois led Zappliniens de Bron-Y-Aur Stomp. Leur style introspectif s’il ne convainc pas immédiatement aura séduit sur la durée grâce à des morceaux blues-grunges qui savent se tailler une place tout au long du set. La force du groupe aura été indéniablement d’avoir su construire son show dans la durée et on ne leur reprochera rien si ce n’est qu’un peu de distorsion supplémentaire aurait suffit à nous chauffer totalement.

Qu’a cela ne tienne, à moins d’une bière d’intervalle, entre en scène The Texas Chainsaw Dust Lovers et leur swing va emporter la salle qui s’est remplie quelque peu pour atteindre la centaine de participants. La balance est au petit poil et lorsqu’ils flirtent avec les limites du blues Rock ce n’est que pour rebondir sur des morceaux taillés dans leur imaginaire cinématographique. La Set List fait la part belle au dernier opus du groupe, « Film Noir » mais on retrouve avec plaisir des bouts du premier album. La connivence sur scène transporte la salle et l’arrivée du saxophone sur « Martyr With a Plan » finit de galvaniser les auditeurs. On en oublierait presque la pauvreté du light show. En bref, TTCDL c’est un sens aigu de la ponctuation musicale et une capacité à te projeter un morceau à la tronche avec tellement de talent que tu en redemandes. Mais tout à une fin et le set se clôture sur « Summer Spleen » provoquant torticolis et suées de plaisir.

Au tour de The Midnight Ghost Train de nous ravir, et malgré l’alléchante tête d’affiche que représentent les américains, il semble que la salle se soit un peu vidée. A croire que les parisiens ne viennent voir que des parisiens ? Qu’importe, on sait dès la balance que ça va envoyer fort. Un peu trop fort d’ailleurs. La reverb poussée à fond nous livre un « Tonight » diminué et la guitare a largement tendance à écraser la place toute fraiche du nouveau bassiste qui peine à prendre ses marques sur le devant de la scène malgré un talent certain.

Alors que l’on comprend que la « Red eyed Junkie Queen » a sans doute pris un shoot de Jalapeño , les ingénieurs son du Glazart semblent corriger le tir et atteindre un bon équilibre pour que le Ghost Train balance « Bury My Deep ». On assistera aussi à une démonstration de « The Watches Nest » où Steve pourra nous démontrer l’étendu de sa tessiture vocale. Il est clair que TMGT est venu interpréter son dernier album et ce dans un style qui n’a rien de calme, comme à leur habitude, mais il laisse s’exprimer ses productions précédentes avec entre autres un splendide « Straight To The North ». Le public est chauffé à blanc, pogotant et headbangant librement, et c’est dans cette moiteur de fin de soirée que Steve devient le Pasteur Moss, accentuant sa gestuelle, et communiquant aux moins anglophiles de la salle l’histoire de sa musique.

La soirée se clôture par une folle communion dans un gospel où TMGT fait hurler la salle. Une fois que tout le monde a eu son ostie sonore, nous nous en sommes retournées. Ite Missa Est

Petite salle qu’est la Mécanique ondulatoire, toute petite salle même, mais grosse ambiance pour accueillir les Ricains de Karma to Burn. Il faut dire que la machine est bien rodée, malgré les changements de Line up. On regrette l’ancienne section rythmique merveilleusement assurée par Rob Oswald et Rich Mullins mais ça, c’est une autre histoire. Ne reste que William Mecum et sa casquette vissée sur le crâne, mais qu’à cela ne tienne, le plaisir est toujours là.

Dans la cave de la Mécanique ondulatoire, le trio a fait le show, comme à la maison, en commençant avec 30 minutes de retard et visiblement autant de bières dans le gosier. Pendant une fraction de secondes, le public se demande un peu comment va tourner la soirée lorsque Mecum bredouille quelques mots dans son micro. Mais les doutes se dissipent aux premières notes de “Nineteen”, histoire de mettre le feu d’entrée de jeu. La fosse est déjà bien chaude et K2B en remet une couche avec “Thirty-four”. Le son n’est pas terrible, on s’en doutait, mais la puissance est là. Le groupe alterne entre ses classiques tirés de Wild Wonderful Purgatory et Almost Heathen. L’ambiance retombe un chouïa lorsque les K2B jouent les titres de leurs albums plus récents, malheureusement moins entraînants. Mais un petit coup de “Thirty-seven” et le tour est joué. William Mecum en profite pour se la jouer chef d’orchestre en levant son bras après chaque note, un grand sourire éthylique sur son visage. Ce sera d’ailleurs le seul moment où un membre du groupe en fera un peu plus qu’un simple hochement de tête. La prestation scénique n’est pas terrible mais là encore, c’est leur marque de fabrique.

Les Américains continuent de faire monter la pression avant de balancer “Twenty”, titre phare qui finit d’achever la fosse parisienne. Si bien que le groupe a dû rempiler pour deux morceaux au risque de se faire chahuter par le public. Karma To Burn balance un dernier “One” avant de quitter la scène, visiblement ravis de leur prestation du soir. William Mecum souhaite un joyeux Noël à tout le monde avant de retourner au bar. Lui et ses deux acolytes ont fait le job, sans accroc, mais toujours sans surprise.

|

|

Lionize

Lionize Lionize

Lionize Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus

Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus Planet of Zeus

Planet of Zeus