|

|

Fut un temps où les albums « tribute » suscitaient une certaine excitation, démultipliée quand la combinaison parfaite était proposée : le groupe célébré devait mériter et justifier l’hommage, et les artistes impliqués devaient être intéressants (qu’il s’agisse de groupes à faible notoriété ou au contraire de formations reconnues qui se frottent à un répertoire différent). Mais les années ont passé, les tribute insignifiants et sans intérêt se sont multipliés (avec des motivations… « diverses »), emmenés par des labels peu inspirés (voyant surtout là une occasion de mettre en avant leurs propres groupes) voire sans moyens. Résultat : la perspective d’un tribute à Kyuss cette fois ne nous a pas fait particulièrement sauter au plafond. Pour autant, c’est avec une oreille bienveillante que l’on a écouté celui-ci, proposant des groupes peu connus, ou peu exposés.

Après bon nombre écoutes, plusieurs approches se détachent de la part des groupes en action : certains se placent dans l’ombre du géant et n’apportent pas grand-chose aux titres originaux (soit par déférence, soit par… manque d’inspiration ou d’originalité), d’autres essayent des choses et se détachent plus ou moins de l’original (que ce soit pertinent ou parfois sans intérêt). Pourtant, ce critère ne suffit pas à apprécier chaque titre, certains peuvent être bons dans une approche ou dans l’autre !

Se frotter à des reprises de Kyuss, c’est forcément un exercice casse-gueule : ça passe ou ça casse. Sans même parler de l’empreinte culte colossale de la formation californienne, les compos, en termes de son, se distinguent par leur massif son de guitare-basse, et par le chant si particulier de John Garcia. En termes de reprise, un bon technicien de la guitare n’aura pas de mal à reproduire les parties de Homme. En revanche, quiconque tente de « faire du Garcia » ou de se distinguer par le chant se plante dans les largeurs (c’est le cas de pas mal de groupes ici, dont les chanteurs sont aux frontières de l’approximatif).

Avec 20 chansons, pour presque 1h45 en tout, on ne s’essaiera pas au track-by-track. Les grands gagnants de l’opération sont finalement assez rares, et dans des registres bien différents. On pense au « Odyssey » de ISAAK (une interprétation solide et un son puissant qui conviennent bien à ce titre qui se prête bien à cette locomotive guitaristique), « One Inch Man » par Loose Sutures (un arrangement vraiment bien vu, autour d’un groove psych renflé de plans de synthé space rock), « Freedom Run » par King Howl (respectent bien le groove original, et ne tombent pas dans le piège de singer Garcia) ou encore, dans son style bien à lui, « Space cadet » par les français de DoctoR DooM (une bonne maîtrise instrumentale et des arrangements pertinents).

Derrière, plusieurs groupes s’en sortent bien, sans susciter ni surprise ni admiration toutefois : Rainbow Bridge (un « Apothecaries’ Weight » avec quelques efforts dans le jeu et les sons de guitare), Folwark (« Whitewater » bien géré sur l’axe instrumentation et interprétation), les français de Mercure (version intéressante de « Size Queen », un choix original, doté d’arrangements intéressants, en particulier sur ce refrain un peu grandiloquent qui fonctionne bien) ou Wet Cactus (une vraie appropriation de la chanson, fidèle mais efficace). Au rang des déceptions, on notera les français de Poste 942, qui ne parviennent pas à transcender un « Demon Cleaner » probablement trop emblématique (trop fidèles à l’original, jusque dans les « yeah » du couplet, ils ne parviennent pas à se détacher assez de la chanson, malgré une bonne perspective sur la fin du titre). Les autres titres ne se détachent pas vraiment, et procurent tout au plus (pour certains) un petit plaisir d’écoute lié aux compos originelles.

Vous l’aurez compris, on n’est pas sur un disque incontournable : sans jamais être déshonorant (aucun groupe n’est ridicule…), le disque propose quelques moments intéressants, mais aussi beaucoup de morceaux sans réel intérêt. Les groupes se seront probablement fait plaisir, et se seront un peu fait connaître par ce biais – c’est déjà pas mal.

En une douzaine d’années environ, Primitive Man s’est petit à petit retrouvé à la fois à la pointe de son style musical et… quasiment son seul représentant ! C’est plus facile d’être hégémonique dans ces conditions… Dans les faits, le trio a posé les bases d’une sorte d’hybridation entre le funeral doom, le drone, le sludge, le post metal, le noise, le black metal, etc… dont il est le seul à maîtriser la recette et l’ensemble des composantes.

Observance s’avère en être une illustration impeccable, robuste et intègre, nettoyée de toutes les sonorités « annexes », se construisant sur ses bases musicales les plus brutes. Parmi les formations s’illustrant dans les genres musicaux susmentionnés, aucune ne propose une synthèse similaire et aussi aboutie : lenteur, lourdeur, désespoir, noirceur, puissance, rugosité, douleur même parfois… Au bingo de la musique dépressive, Primitive Man coche direct toutes les cases : c’est tout ça à la fois, simultanément.

Il n’y a pas sur Observance (ni sur ses prédécesseurs d’ailleurs) de morceau plus léger qu’un autre, ni moins sombre, ni plus rapide… La formation parvient à nouveau (après le mastoc Immersion) à maintenir sur un album entier un niveau de tension difficile à atteindre par d’autres formations, tout en proposant un ensemble de compositions assez diversifié pour ne pas avoir envie de quitter l’album en cours d’écoute. Attention toutefois à la relativité du terme « diversifié » : la cohérence sonique du disque est redoutable (production massue), et les premières écoutes ne permettent d’entendre qu’un flot ininterrompu de séquences plus brutales et sinistres les unes que les autres. C’est au fil des passages du disque que se révèlent des nuances d’ambiance, de rythmiques, de gimmicks sonore (ah ce « toc toc toc » malaisant qui tisse la trame de la première partie de “Social Contract” ou ce presque aérien premier tiers de “Devotion”…) qui dessinent le parcours sonore de plus d’une heure proposé par la formation.

Il faut donc d’abord passer ces premières écoutes un peu complexes, ce qui pourra représenter un obstacle difficile à surmonter pour les Spotify-addicts et autres auditeurs à l’attention défaillante au bout de quelques minutes sans « twist » musical. Primitive Man est un groupe à digestion lente, et Observance ne change pas cet état de fait, au contraire. Le disque nécessite d’avoir envie d’entendre ça… envie de souffrir ? Au-delà du cliché facile, tâchons de reconnaître une certaine beauté, et en tout cas une vraie qualité dans cette musique. L’intention qu’elle matérialise en tant que forme artistique et en tant que vecteur de communication est redoutable d’efficacité – la plateforme parfaite à la transmission des messages sombres, froids et cyniques qu’embarque le trio.

Observance est à ce stade un point culminant de la carrière de Primitive Man : il affirme et affine les piliers qui faisaient de Immersion son premier aboutissement il y a quelques années, en mêlant maturité dans l’écriture et efficacité de la mise en son pour accompagner et renforcer son propos. On ne peut pas vraiment dire qu’un nouveau palier est franchi dans leur discographie, toutefois le groupe se positionne en leader dans son segment, avec un album encor supérieur. Avec le potentiel pour fédérer des publics de « franges » (paradoxe ?), Observance promet en tout cas de prochaines douloureuses prestations live. On a hâte.

Note : un extrait de 14 minutes ci-dessous, juste parce que pourquoi pas :

On ne vous fera pas l’affront de vous présenter Wino, son parcours ou sa discographie. Re-devenu plutôt actif ces derniers temps surtout avec The Obsessed, l’emblématique frontman s’est préalablement illustré dans de nombreuses formations, ayant souvent effleuré le statut de légende, pour surtout revêtir celui de musicien culte. Sa discographie longue comme le bras compte plusieurs disques solo jusqu’ici, qui n’ont en revanche jamais laissé de trace remarquable. Hétéroclites pour partie, hétérogènes surtout, ils ont à chaque fois apporté, sinon un album remarquable, en tout cas une pastille temporelle, image à un moment « T » de Wino, et de son inspiration du moment.

On ne s’attend pas à autre chose en lançant les premières rotations de ce Create or Die. Et du coup… on n’est pas déçu, finalement : le disque contient exactement ce qu’on imaginait, à savoir un patchwork de titres variés, à l’inspiration variable.

On a un peu de tout stylistiquement, à commencer, évidemment, par des mid-tempo de heavy rock U.S. custom, tranches d’americana fuzzées emblématiques de l’inspiration du bonhomme : « Anhedonia » en intro, « Us or Them », voire « Carolina Fox », un bon exemple de riffing sérieux mêlé à une rythmique qui tient plus de la nonchalance que d’un groove ténu. Wino s’emballe un peu plus avec un « Hopeful Defiance » qui porte les mêmes codes mais pousse les curseurs côté vitesse et saturation. Réussi.

Malheureusement, l’exercice global est plombé par plusieurs titres ramollos, à l’image de « Never Said Goodbye », bluette solide mélodiquement, mais un peu cliché, tendance « tire-larmes » cheesy. Plus loin « Lost Souls Fly » est encore plus gênant, traînant sa nonchalance sirupeuse sur plus de six minutes.

Le reste du disque est réservé à des plages acoustiques (« Cold and Wrong » ou « Noble Man », dépouillées à l’extrême, chant et guitare) ou électro-acoustiques, pour « New Terms » (gentil morceau influence western sur fond de banjo) ou « Bury Me in Texas » (mid tempo mollasson aux relents country servi par une slide guitar opportune).

Le bilan est donc évidemment mitigé. Ce nouvel effort solo du père Weinrich n’est en rien désagréable, il s’écoute sans déplaisir, et l’on passe un moment agréable. Malheureusement il n’apporte pas grand-chose de neuf ou de rafraîchissant dans le paysage musical actuel, ou même dans la discographie du productif frontman : prévisible dans le fond et la forme, on cherche en vain ce petit « supplément d’âme » qui peut inciter à y revenir avec gourmandise.

Cinquième album déjà pour le sextet belge (belgo-français pour être précis ?), voilà qui confirme leur installation dans le long terme. Ils changent en revanche de crèmerie, s’associant au label compatriote Consouling Sounds pour ce nouveau LP. Son line-up évolue aussi un peu, avec l’adjonction d’un nouveau bassiste, VaathV, sans fracas, car ami du groupe de longue date.

La formation a toujours évolué dans une frange stylistique assez large qui, si elle emprunte au doom, pioche aussi à de nombreux râteliers, qui ont la lenteur et l’occulte en commun : metal atmo, post rock, black… Tout se fond dans leur musique, qui la rend conséquemment généralement pertinente pour un doomster un peu avisé et ouvert d’esprit. C’est avec cet esprit grand ouvert que l’on aborde cette nouvelle offrande.

Dans l’intention, ce disque ne diffère pas des propositions précédentes du combo, se positionnant toujours dans des chemins de traverse des genres susmentionnés, empruntant ici ou là les approches qui lui apparaissent pertinentes, sans se prendre la tête avec un carcan quelconque. On trouve donc beaucoup de choses dans ce nouveau disque, du doom atmosphérique (« Purple Poison », « Damnation »), des influences ethniques/ritualistiques (« Things that Breathe are Death », « Tarantism »…), de la folk U.S. (lointains échos des titres les plus sombres de Ry Cooder sur « Burial » et son jeu de slide) et même des influences new wave (ici ou là sur « The Shadow on your Side » par exemple, un titre très accrocheur, avec sa prod ample, son jeu de batterie brut de décoffrage, ses fonds de Theremin…).

Plusieurs titres émergent au fil des écoutes comme des points névralgiques du disque, des chansons auxquelles on s’accroche plus que d’autres, à l’image du single « Décharné » (en français dans le texte, oui), « Hunters » (son chant presque growlé) ou bien « Another Nail » avec sa batterie quasi martiale et son refrain mélodique.

Avec onze titres et 1h15 de musique (!!) il est toutefois difficile de digérer complètement cette belle pièce. Cette taille, colossale dans le monde musical actuel, faisant fi de nos désormais réduites capacités cérébrales (formatés que l’on est à ces productions répondant aux mêmes cahiers des charges), rend malheureusement ardu l’attachement à l’objet dans sa totalité, et il est difficile d’en faire émerger une vision globale. C’est d’autant plus le cas quand le disque balaye un spectre musical aussi large. Etouffant… mais jamais écœurant toutefois ! Les écoutes successives ne sont donc pas ennuyeuses, mais le spectre d’attention nécessaire est difficile à mobiliser sur une telle densité.

De manière subjective, on aurait donc probablement apprécié un disque plus resserré, plus sélectif dans ses compos, pour une efficacité plus immédiate. Mais est-ce que ce n’est pas aussi l’ambition du groupe, un niveau d’exigence qu’il attend de ses auditeurs, pour en quelque sorte « mériter » les fruits des écoutes du disque ? C’est bien possible – dans un monde de l’immédiateté, Wolvennest n’aurait de toute façon pas sa place. Un disque qui se mérite, donc, et qui n’est probablement pas à recommander aux amateurs de musique plus « directe ».

Les petits curieux que vous savez aussi être, se sont déjà repassés la version courte de « Seasonal Pyres » à disposition sur différents vecteurs internet depuis quelques semaines déjà. Cet amuse-bouche met la bave à la bouche, mais il ne saurait illustrer la profondeur de sa déclinaison standard qui aligne quelques mesures supplémentaires nécessaires au bonheur du mélomane.

Il s’agit de convenir que l’addition de 2 des plus populaires formations de la francophonie a de quoi exciter notre scène dont Monkey3 et Mars Red Sky sont certainement les meilleurs ambassadeurs à l’heure actuelle (et depuis un bout de temps déjà). Cette production, co-production transfrontalière, est résolument un produit du terroir francophone ; ça sort sur Mrs Red Sound la crémerie des protagonistes hexagonaux, mais pas que puisqu’on y retrouve une kyrielle de groupes excitants ! Ça a été capté par Guillaume dB de Monkey3 pour son band et par Benjamin Mandeau et Loïc Lambert à Bègles pour le trio du Sud-Ouest et ensuite mixé à Bordeaux qui est la ville spécialisée dans les assemblages. La production est sublimée par l’artwork de Johrice qui claque et illustre parfaitement le côté spécial ainsi que massif du contenu.

Tout ce beau monde transforme magnifiquement bien l’essai dont le seul véritable point négatif est sa durée – en gros 25 minutes – avec seulement 2 titres qui nous laisse un peu sur notre faim tant le potentiel est présent sur ces 2 bijoux de rock psychédélique lourdement assénés avec une double section rythmique (ça aide). Les inconditionnels de Mars Red Sky y trouveront leur compte notamment en raison du chant singulier du seul chanteur de ce combo qui comme sur les titres de sa formation viennent apporter une touche cristalline sur des titres assez viriles. Les fans de Monkey3 ne peuvent pas être déçu par ces compositions très proches du registre historique du groupe (plutôt période « Beyond The Black Sky » voire « The 5th Sun ») car le rendu final penche nettement du côté du Léman (aussi connu sous le nom de Lac de Genève) avec la voix en plus ce qui leur sied ma foi pas mal !

Au final, « Seasonal Pyres » ainsi que « Hear The Call » s’avèrent des joyaux d’un genre qui a su se réinventer au fil des années. Le propos est généreux, maîtrisé, heavy et envoûtant dans la lignée de ce que ces acteurs nous ont proposés au fil des années (et il y a du kilomètre au compteur mes cadets !).

Cette sortie affriolante transporte son auditeur de bout en bout en enchaînant admirablement les séquences douces et synthétiques sur lesquelles les voix éthérées se posent avec des soli de guitares psychédéliques ou des plans de bûcherons imparables exécutés de main de maître par les acteurs rythmiques en majorité sur cette sortie. Ce disque était fort attendu et il se situe pile poil là où on l’attendait : au rayon albums incontournables de l’année ! Que tous ses concepteurs soient remerciés pour ce brillant projet qui mériterait amplement une suite (je fais les yeux de Bambi des fois que ça marche).

Point Vinyle :

La déclinaison vinyle de cet ep, c’est un splatter transparent rouge et blanc dont les 1’000 copies de 12 pouces devraient trouver preneur assez rapidement. Pour les autres, il y a l’intangible version digitale ainsi qu’un cd fort pratique quand on ne désire pas décoller sa raie de son canapé toutes les 12 minutes.

Adieu Stonebirds. Le trio breton de sludge sombre et torturé annonce sa fin avec la sortie de son nouvel album Perpetual Wasteland. Depuis 2011, le groupe nous avait gratifiés de quelques plaques pointues, à l’atmosphère toujours lourde d’émotions. Pour son dernier voyage, Stonebirds s’appuie sur le titre final de Into the Fog… And the Filthy Air pour baptiser son ultime disque : Perpetual Wasteland.

Entrons tout de suite dans le vif du sujet : ce dernier voyage est à l’aune de leur carrière. Stonebirds nous emmène une fois encore entre plages aériennes et riffs telluriques. Le trio fignole, peaufine son art à l’extrême, faisant une bonne fois pour toutes fi des conventions du sludge et du doom. Stonebirds se plonge ici pleinement dans l’art du post-metal. “Croak” et ses chœurs servent de base mélodique, sur laquelle Fanch vient s’ajuster, épaulé par Sylvain pour offrir en contrepoint un chant d’une violente douleur. Cette douleur se transmet aux cordes, qui se changent en lames de rasoir sur plus d’un titre. L’efficacité de la guitare est martelée par la section rythmique : les mélodies de Fanch s’insèrent parfaitement entre les vibrations profondes de la basse et les gifles continues de la batterie d’Antoine.

Tout au long de Perpetual Wasteland, on bénéficie d’un travail d’orfèvre. Sur “So Far Away”, le tapping diffus, enregistré en arrière-plan et montant peu à peu en intensité, met paradoxalement en lumière le reste des pistes sonores. L’album condense à lui seul la dominante de la carrière de Stonebirds : la souffrance.” Sea of Sorrow” s’ouvre sur le son d’un électrocardiographe qui se mue en sanglots. La lourdeur des instruments sur le final de “Croak”, la complainte du chant qui se transforme en hurlement sur “Lit by Fire”… tout y est grave, viscéral, intense.

Avec Stonebirds, il est bon d’avoir mal. Perpetual Wasteland s’impose comme une ultime et nécessaire catharsis de nos propres turpitudes. En six titres le groupe atteint le sommet de son art et au-delà. Cet ultime album est un foudre de guerre, un fleuron du metal national. Un album à faire claquer, de gré ou de force, entre les oreilles de tout auditeur en mal de sensations, histoire de lui rappeler ce qu’est un vrai bon disque. Stonebirds tire sa révérence avec une pièce maîtresse, assez belle et puissante pour qu’on en vienne à regretter leur absence… ou à espérer, secrètement, que tout cela ne soit qu’un au revoir.

Ce duo nantais de Stoner-Doom psychédélique, que nous suivons depuis ses débuts, ressort en autoprod une nouvelle galette : Pangaea. Dit comme ça, il n’est pas étonnant que vous ne sachiez pas qu’il s’agit de Birds of Nazca, qui reste somme toute encore un groupe confidentiel, à moins que vous ne soyez nantais ou que vous les ayez déjà vus sur scène, notamment au Westill 2025 où ils avaient fait forte impression et élargi leur fan base bien au-delà des marches bretonnes.

Avec Pangaea, sans surprise, ça fuzz lourd chez Birds of Nazca. L’album s’ouvre avec “Batagaa”, qui annonce clairement la couleur de ce qui va se jouer dans les pistes suivantes. Le duo peint ses atmosphères lourdes couche après couche, alterne entre batterie et guitare, et prend le temps de souffler avec des passages éthérés portés par les sustains de Guillaume, tandis que Romuald retient ses coups derrière les fûts.

Le psychédélisme de “Man Pupu Nyor” flirte avec les élans post-rock d’”Incahuasi”. Ce dernier morceau mêle ce style à l’atmosphère inquiétante de “Riftus” et puisqu’on parle de Post-Rock, c’est le titre éponyme qui lui fait la part belle. “Paegea” se pose alors comme un rappel à Isis avant de venir se clôturer avec d’apaisants bruits de canopée sous la pluie

Une constante de l’album Pangaea, c’est ce va-et-vient entre atmosphères lourdes et agressives et phases plus aériennes, comme sur “Gang Rinpoché”. L’album suit ainsi une trame linéaire, qui offre peu de répit à l’écoute – sauf quand, par excès d’enthousiasme peut-être, sur “Incahuasi” le duo explore diverses voies oubliant d’embarquer complètement l’auditeur, quelque peu décontenancé mais ravis de retrouver un esprit proche de My Sleeping Karma.

Il ne faut pas beaucoup de mots pour décrire Pangaea : un album linéaire, solide, sans grandes surprises pour qui connaît déjà le groupe. Une pièce à écouter comme on flâne tant Birds of Nazca nous offre une promenade sur la pangée des styles du Stoner, du Doom, du Psychédélisme et du Post.

Roh le beau double album que voilà, c’est Siena Root qui vient déposer sur l’autel du patchouli jam un live du sobriquet de Made In KuBa. Les Suédois ont eu le temps de livrer en presque vingt années de carrière une dizaine d’albums et de commettre quelques plaques d’un rock 70’s bien vivant (entendre album live quoi). Oui, ok, c’est une belle carrière mais tout le monde n’a pas forcément le temps de se pencher sur tout. et j’admets ma relative méconnaissance du groupe. Paf, c’est dit. C’est donc avec l’oreille de l’amateur averti mais également celle du défricheur que nous allons aborder cette écoute.

Déjà l’objet est un véritable album live en ce sens qu’il fait régulièrement intervenir le public et laisse la part belle à des musiciens en entracte, invectivant le public pour présenter tantôt les morceaux, tantôt les artistes le point d’orgue étant sans doute sur “The Summer is Old” où le solo de batterie associé aux cris du public plonge véritablement l’auditeur dans ce que furent les trois nuits d’enregistrement de l’album. Car en effet, Made in KuBa, malgré la chaleur tropicale qu’il dégage a été enregistré en Allemagne sur trois soirées au centre culturel de Iéna, le KulturBahnhof (KuBa).

Un live certes mais d’une qualité sonore indéniable, le groupe se targue de n’avoir eu recours à aucun artifice pour cet enregistrement analogique si ce n’est une post-prod audiophile qui ravira les amateurs les mieux équipés de Hi-Fi pour rondelles noires. Il en résulte qu’à l’écoute on est bluffé par l’absence totale de distorsions inattendues ou d’une faiblesse quelconque. Ceci faisant de cet enregistrement une parfaite promotion de l’identité live de Siena Root.

Le choix des compos à présent, Made in KuBa bien que enregistré lors de la tournée succédant l’album Revelation vient piocher allègrement dans presque toute la discographie du groupe, de “Mountain II” tirée de l’album de 2005 Mountain Songs à “Keeper of the Flame” et “Coïncidence & Fate” évidemment issus du Revelation de 2023.

Ce dernier morceau ouvre la plaque avec puissance et démontre que le groove de la voix de Zubaida Solid ne quittera pas le devant de la scène de tout le concert. Un groove qui vire à la soul sur “Keeper of the Flame” et sur l’envoûtant “In My Kitchen”. Ici le clavier et la basse sont les ingrédients indispensables au sort hypnotique dont Siena Root détient la recette. On se gave tout au long de ces 1 heure 24 de Blues et de Groove. On plonge avec délice dans le Kraut de “Wishing for More”. On se laisse bien volontiers aller à l’imprégnation toute Deep Purplesque de “Mountain II” mais une des pistes qui s’inscrit sans doute le plus durablement est “Imaginary Borders”. Sa pompe cloue chaque mesure dans l’encéphale hallucinée de l’auditeur transporté au cœur des 70’s. Cette dernière ne souffre d’ailleurs vraiment que de la concurrence de “Root Rock Pioneers” qui vient conclure l’album dans la sueur d’une jam endiablée.

Non content d’offrir un voyage temporel au travers de sa musique Siena Root offre un voyage temporel dans sa discographie on l’a vu. Le quartette n’omet rien de sa progression et sait se gréer de renforts quand cela s’avère nécessaire pour prendre la flûte ou se saisir des claviers. Il ressort de cet ensemble à six musiciens une parfaite occupation de l’espace sonore et d’un assemblage d’où l’on ne peut que ressortir convaincu.

Vous l’aurez compris, l’écoute a été très enthousiaste et on s’est ravis de retrouver ce qui fait l’attraction du groupe, ses prestations live. Plus que le partage de moments éphémères, Made in KuBa est la véritable carte de visite de Siena Root, une plongée dans une expérience à revivre dès que possible en passant le pas de sa porte pour aller à son tour donner de la voix, comme le public qui a fait vibrer le KuBa durant trois soirées désormais passées à la postérité.

Quand l’info est tombée il y a quelques semaines d’un nouveau disque de Cathedral, plus de dix ans après leur séparation, on a été pris d’un frisson inédit… pour ensuite déchanter UN PEU lorsqu’il a été précisé qu’il s’agirait d’un seul titre, issu des sessions de The Last Spire, le dernier disque studio de la formation doom anglaise. La chanson a donc été enregistrée en 2012, mais pour une raison inconnue (quelques indices possibles ci-dessous), n’a pas été mixée et prise en considération pour être inclue dans le disque à l’époque. Elle a apparemment été retrouvée récemment par accident par Jaime Gomez Arellano, le producteur de l’époque, qui en a informé les musiciens, ayant depuis oublié jusqu’à son existence… Une chanson = un disque ? Dans tous les cas, on est sur un cas étrange, qu’il nous tardait de disséquer.

Society’s Pact With Satan, de son petit nom, est effectivement un titre unique (dans tous les sens du terme, on va rapidement en prendre la mesure), que les afficionados de vinyl retrouveront donc artificiellement scindé en deux parties, une par face. Avec presque 30 min au total on est proche de la durée d’un album « classique », qui justifie donc une sortie autonome.

Cette chanson atypique s’avère quasiment protéiforme, et soyons honnête : on n’est pas loin d’y retrouver en réalité plusieurs chansons enchaînées, quatre ou cinq, en gros, soit l’équivalent d’une sorte de mini album.

La première section est construite autour d’un riff ultra-basique très doom, lent et lugubre, percé plusieurs fois par les incantations étranges et malaisantes de Dorrian (et des lignes de chant bien décalées… avec plus de pieds que de syllabes parfois…). Juste assez malsain pour poser le paysage. Après cinq minutes, apparaît une nouvelle séquence (chanson ?) autour d’un autre couplet riff & chant, déchiré d’abord par un break un peu tortueux et quelques leads disparates, puis plus loin par une autre séquence de soli bien plus remarquable, où une section de guitare plus « virtuose » enchaîne avec un plan à très fort apport mélodique.

Une transition amène à la section suivante (on est à 14 minutes, ça ressemble au passage entre la face A et la face B…), très aérienne cette fois, à forte théâtralité, à grands renforts d’orgues, et qui se clôture par une longue séquence de guitare acoustique classique. Cette dernière est balayée par un nouveau plan, qui amène probablement le tronçon le plus agressif du disque : un riff saccadé très simple, une batterie binaire redoutable, un petit lick de clavier en fond, et le chant robotique de Dorrian. On est sur une tranche de metal assez délectable, avec, après cette attaque assez riffue, une succession de breaks et de leads très réussie.

Comme un clin d’œil, on retourne ensuite au riff du premier titre pour quelques mesures, puis enfin au passage bruitiste qui servait aussi d’intro, histoire de plus encore « boucler la boucle » (une remarque : les diverses transitions cumulées prennent quand même presque 8 minutes en tout, soit plus d’un quart de la plaque…).

Après avoir ingurgité et bien digéré cette rondelle de haute densité musicale, on prend la mesure de sa dimension atypique : The Last Spire n’était pas le meilleur album de Cathedral, mais pas non plus le plus atypique : ses compos assez « classiques » (au regard de la discographie récente du groupe) auraient probablement mal accompagné cette plage « difforme », qui aurait difficilement trouvé sa place dans la dynamique de l’album. Pour autant, la richesse de sa composition la positionne dans une catégorie différente d’une « simple face B ». Dès lors, le format « presque album » sied bien à cette sortie.

Musicalement, ce n’est pas le meilleur de Cathedral, mais c’est du solide, et efficace. Quelques fulgurances succulentes et moments de grâce viennent même larver cette petite demi-heure de doom metal old school. On y retrouve avec ravissement des petits clins d’œil à la richesse musicale que pouvait proposer Cathedral (avec aussi – et c’est un peu le charme de la défunte formation anglaise – des moments plus étranges, voire moins réussis). Une sortie très appréciable, donc, et justifiée.

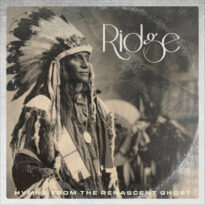

On aura rarement vu tel comeback… Les plus vieux se rappelleront peut-être de Ridge, groupe suédois qui avait sorti un album en 2001. Emmené par une vague (déferlante) de groupes scandinaves de stoner, le groupe proposait une musique probablement pas assez originale ou marquante pour faire émerger la formation, confrontée à une grosse et saine concurrence. Bref, le quatuor n’aura pas beaucoup vu le vingtième siècle, et l’on avait oublié jusqu’à l’existence de ce sympathique combo.

Avance rapide : 2025. Le label vétéran Daredevil Records, avec les moyens du bord, s’appuie sur une ressortie de leur ancien disque chez Ozium et annonce… DEUX nouveaux disques pour le groupe ! Non, pas un double album, mais bien deux albums distincts. C’est l’effet bouteille de ketchup : on secoue, rien ne sort, rien ne sort, rien ne sort, rien ne sort… et tout sort d’un coup ! 25 ans plus tard, Ridge sort donc deux LP d’un coup, avec que des compos inédites.

La sidération laisse vite place à la circonspection : si on avait une liste des groupes dont on espère secrètement la reformation (vous avez bien ce genre de liste, vous, non ?), Ridge ne figurerait pas forcément dans le top 10, nonobstant toutes les qualités de son premier effort, le sympathique A countrydelic and fuzzed experience in a colombian supremo.

Rapidement on prend la mesure que cette parenthèse de 25 ans n’a justement été que celà, une parenthèse, et que la formation a repris à peu près là où elle s’était arrêtée : ce duo d’albums reprend la recette des débuts du groupe… mais avec un quart de siècle de maturité derrière ! On retrouve donc deux disques remplis jusqu’à la gueule d’un stoner rock protéiforme, groovy en diable, qui ne rate pas une occasion de régaler.

En termes d’identité, difficile de distinguer les deux disques, on recommande donc de les écouter dans une même démarche. Dans une période où on nous bassine avec le supposé cerveau atrophié du commun des mortels, incapables soi-disant de se concentrer plus de 20 minutes sur un disque, passer 1h20 à écouter ces deux galettes d’affilée devrait procurer aux audacieux une rasade de plaisir inédit. En effet, on ne s’ennuie vraiment pas au fil des 22 compos (!), il y en a pour tous les goûts, toutes les teintes de stoner sont abordées, avec pour leitmotiv : groove et efficacité (5min30 maxi, on n’est pas là pour se regarder jouer). Pas de filler, que des pièces de choix : “C’est la vie (Going Down)” (avec son break endiablé), “The Boxer and The Blow” (et ses plans très Fu Manchu), “Mephisto’s Dance”, “The Fuck Off” (son refrain étrange mais tellement catchy !), “I. Take. Fight” (mid-tempo à la fuzz démoniaque et au groove indécent sur son break final), “My Wolf and I” ou “The Kraken’s Blues” (chaloupés comme du bon QOTSA)… N’en jetez plus !

Vous l’aurez compris, c’est un retour gagnant pour Ridge. Plus que ressasser le passé, la formation s’affirme dans le présent, et fait la démonstration par deux qu’il a toute pertinence dans notre époque. Sans prétention, avec talent, énergie et inspiration, ils proposent deux galettes de vrai plaisir fuzzé. A quand la suite ?

Derrière l’écrasante renommée et personnalité de son frontman John Garcia, Hermano est en réalité le bébé d’un musicien plus discret, son bassiste Dandy Brown. Productif et inspiré, le musicien a bien dû trouver d’autres vecteurs à ses velléités musicales, le paquebot Hermano étant difficile à actionner et manœuvrer à loisir. Si Orquesta Del Desierto fut son projet secondaire le plus emblématique dans nos cœurs de Desert rockers, Brown a sorti plusieurs disques plus ou moins solo ces dernières années, hors de tout carcan musical et stylistique, en compagnie de musiciens plus ou moins installés, invitant souvent des amis bien connus de nos pages (et en particulier dans musiciens ayant œuvré dans Hermano). C’est plus encore le cas sur ce disque, où l’on retrouve Dave Angstrom à l’œuvre sur la plupart des soli, Steve Earle à la batterie (batteur des débuts de Hermano), Mark Engel à la guitare (régulier partenaire de Brown, en particulier dans Orquesta Del Desierto)… Sans parler de la pochette, dont l’artwork ne devrait pas être étranger aux amateurs de Orquesta Del Desierto ou Hermano… En outre, ce nouveau groupe / projet est co-fondé et co-composé avec Nick Hannon et Marlon King, la paire de musiciens à la tête de Sons of Alpha Centauri, combo anglais bien connu pour ses collaborations avec des formations comme Yawning Man, Karma To Burn…

Musicalement, Lorquin’s Admiral n’évolue toutefois pas dans du stoner en tant que tel, mais propose de nombreuses incursions stylistiques fort plaisantes. Les amateurs de rock solide et rugueux devraient en particulier apprécier des morceaux comme « Inexplicable Thing » (son couplet sur base de riff sombre et vicieux, son refrain très malin où les leads d’Angstrom viennent soutenir le chant), « My Blue Wife » (son gros riff saturé qui porte le morceau avec en fond une rythmique à la guitare… acoustique !), son pendant énervé « My Blue Husband », « Black Water » ou encore « Burn and Heal » (deux mid-tempo chaloupés et catchy pas forcément ultra saturés en termes de son, mais qui rappellent certains plans de Hermano, avec en particulier ces leads en fond, emblématiques de David Angstrom).

L’un des marqueurs de l’identité de ce groupe tient au mix sonore, qui vient largement mettre en avant les lignes de chant : celles-ci sont assurées soit par Dandy Brown, soit par son épouse Dawn Brown (sa partenaire de composition également), soit… les deux, sur des passages en chœur. Cette production un peu atypique dans notre environnement discographique de prédilection vient ajouter beaucoup de relief à ce disque. D’autres compos assez marquantes viennent compléter la galette, à l’image de ce sombre et dissonant « Aren’t We » ou de l’enjôleur « To Temptation », à forte prévalence électro-acoustique…

On ignore évidemment à ce stade si Lorquin’s Admiral s’inscrit dans le temps, ou s’il fera l’objet d’une incarnation live d’une manière ou d’une autre. Quoi qu’il en soit ce disque nous aura charmé bien plus que beaucoup de productions récentes : musicalement, il a beau n’être que modérément attaché au stoner rock et à ses dérivés auxquels nous sommes plutôt habitués, ce vent de fraîcheur, assorti d’une qualité d’écriture remarquable et une production riche, font de ce disque un petit coup de cœur, que l’on se prend à ressortir régulièrement. A recommander aux esprits ouverts.

Le huitième long format du trio ukrainien Stoned Jesus, Songs To Sun, est l’occasion de se souvenir que le groupe avait subi de plein fouet le début de la guerre russo-ukrainienne. Il s’était vu obligé de reporter la sortie de son album Father Light. Mais un an plus tard, le groupe était revenu avec la galette sous le bras, quittant au passage Napalm Records pour un retour chez Season Of Mist. Enfin, Igor, quittant l’Ukraine pour l’UE, reforme le groupe avec deux nouveaux comparses. Une manière de marquer l’aboutissement (?) d’une mutation et d’affirmer sa volonté d’écrire autrement sa musique en proposant au passage avant fin 2027 trois albums unis par la volonté de produire une seule et même œuvre sous forme triptyque dont chaque panneau proposera un genre différent.

De la recomposition du groupe découle un Stoned Jesus qui vient faire du rock, certes, mais pas que. Igor se libère au passage, hurle sa douleur dans le porte-voix post-metal de “Low”, et aspire au prog quasi chamanique avec “Quicksand”. Ce morceau contient les germes du changement et de la réorientation. C’est la charnière de l’album, le point autour duquel tout tourne, bien qu’il conclue cette partie du triptyque à venir. Entre l’ancien et le nouveau Stoned Jesus, il n’est pas question de rejet. Igor assume son histoire, mais avec colère, il cherche à détruire le carcan dans lequel on aurait pu souhaiter enfermer Stoned Jesus.

Même si rupture il y a, on retrouve ce qui a fait la gloire du trio. “New Dawn” sonne comme l’écho lointain de “I’m The Mountain”. Sans doute ce ressenti vient-il de sa basse puissante, soulignée par quelques accords de gratte pleins de reverb. Du côté de “Lost In The Rain”, Igor assume pleinement sa place de leader. Il met en avant son chant mélancolique et joue la délicatesse à la manière du rock alternatif des années 90. Mais la guitare finit par livrer des riffs d’une lourdeur jouissive, avant de revenir à une ballade électro-acoustique fredonnée.

Tout au long de l’album, on est balancé d’un côté et de l’autre. Songs To Sun plonge ses racines dans une multitude d’influences pour nourrir ses six pistes et quarante minutes. Un être hybride, aux contours volontairement flous. Plus qu’un simple album de stoner, Songs To Sun apparaît comme un morceau de courage. Le courage de raconter autre chose, de sortir hors de l’attendu, au risque de perdre au passage quelques auditeurs attachés au Stoned Jesus strictement stoner. Reste à voir ce que donneront les deux prochains volets du triptyque, Songs To The Moon et Songs To Earth promis comme sombre et expérimental pour l’un et totalement progressif pour l’autre.

Castle Rat on aime ou on déteste. Leur musique grandiloquente et leurs shows grand-guignolesques ne laissent pas indifférent, c’est le moins que l’on puisse dire. Pourtant, qu’on les adore ou qu’on les rejette, il faut reconnaître qu’en très peu de temps, avec un seul album et une tournée européenne remarquée, le groupe a su s’imposer sur la scène des festivals metal en général et stoner doom en particulier.

Pour ceux qui auraient manqué un épisode, Castle Rat est un quartette américain, quintette sur scène pour le spectacle. Originaire de Brooklyn, le groupe surprend en choisissant les oripeaux médiévaux fantasy plutôt que l’imagerie d’un club de baseball. Classé du côté du doom épique, il s’aventure dans une veine héroïque que nous aurons l’occasion de détailler en parlant de The Bestiary, leur second album.

Lors de la sortie de Into The Realm, premier opus de Castle Rat, nous nous étions placés parmi les auditeurs bienveillants. C’est donc avec la même approche que nous avons abordé The Bestiary. Dès le départ, on constate que la première partie de l’album répond au cahier des charges du groupe et à nos attentes. Solos flamboyants sur “Phoenix I” et “Wizard” suivis d’un chant envoûtant sur “Siren”, refrains capables de galvaniser les cottes de mailles de toute une armée . On imagine sans peine le jeu de scène qui accompagnera “Siren”, avec basse et guitare dos à dos devant une batterie hypnotique qui donne le ton. C’est toute la tradition heavy metal qui se déploie, dans le son comme dans l’imaginaire.

Doit-on en conclure que Castle Rat se contente de clichés ? La question mérite d’être posée. Mais plutôt que des clichés, le quartette incarne le kitsch. Non pas dans un sens péjoratif, mais dans celui d’un style qui recycle les codes galvaudés du métal pour les détourner et leur rendre une certaine noblesse par l’humour et le décalage. Chacun se fera son avis, mais il est difficile d’imaginer qu’une telle maîtrise vocale, un phrasé aussi envoûtant que sur “Serpent” ou encore la richesse rythmique de “Crystal Cave” puissent être le fruit d’un groupe limité.

The Bestiary est donc bien l’album de musiciens aguerris, pleinement en possession de leurs moyens. Cependant, puisqu’il est question de kitsch, il faut reconnaître que ce style n’est pas toujours des plus légers (Allez jeter un oeil à l’artwork de l’opus), et l’album en pâtit au fil de ses treize titres et quarante-huit minutes. L’énergie retombe et la seconde partie finit par lasser. La pompe de “Wolf II” comme celle de “Dragon” devient vite pesante. “Sun Song” n’est pas en reste et roule ses mélodies dans une boucle sans fin. Ce n’est pas pour autant une mauvaise galette, loin de là, car elle regorge d’idées et d’intentions louables. On en vient même à se dire qu’au milieu de ce maelstrom heavy, il s’agit d’une version du metal épique ou folk assez maligne et raffinée pour qu’elle puisse être présentée à ses parents.

The Bestiary a d’ailleurs ce mérite d’abattre quelques frontières. Les amateurs de guitare trouveront leur bonheur dans les solos à répétition, notamment celui de “Wizard” ou de “Siren” (encore elle), tandis que les fans de folk metal savoureront les morceaux électro-acoustiques “Wolf II” et “Phoenix II” et pourront enfin faire partie de la bonne société et se targuer d’aimer aussi le doom.

Finalement, l’album Bestiary est plus que convenable. On prend plaisir à le parcourir dans sa première partie, puis on s’attache à dénicher les bonnes idées dans la seconde, sans jamais manquer d’en trouver. Quoi qu’il en soit, Castle Rat confirme sa position de héraut du folk doom, en mission pour défendre son royaume à coups de guitares et d’épées bâtardes vorpales.

Extrêmement rares sur scène, on est toujours ravis de retrouver les discrets doomsters nord-irlandais au moins sur disque (faute de grives…), un exercice dans lequel ils n’ont jamais déçu. Ils nous reviennent cette fois encore via un nouveau label, les excellents Majestic Mountain.

Les premières écoutes suffisent à confirmer que Atomicult est directement inscrit dans la veine de Strontium Fields, son prédécesseur, ainsi que dans la suite logique de leur discographie – et c’est tant mieux. On retrouve donc avec plaisir le doom «enrichi » du combo, une musique qui, si elle trouve ses fondements dans le stoner doom le plus lourd, emprunte tout autant au post-metal, noise, un peu au sludge, et beaucoup à l’indus (cette dernière hybridation les rapprochant d’Ufomammut sur certains titres – voir « Night Grief » par exemple)…

On retrouve assez souvent l’incorporation de synthés sur Atomicult (instrument principal sur « Physical Witching », ils viennent apporter une contribution majeure à d’autres titres comme « Biclops » ou « Phantom Castle Warning »), ce qui pourra heurter les plus intransigeants.

Pour le reste, l’on retrouve avec satisfaction les marqueurs forts de la musique du trio, à savoir un lit de riffs massifs (2 guitaristes, pas de basse…), emmenés par un sens mélodique prépondérant, le tout enrobé du chant de Marty, le batteur de la formation – un chant clair, puissant, qui démarque le groupe de l’ensemble des formations évoluant dans des styles plus ou moins proches.

La qualité d’écriture déjà largement démontrée par le trio est encore à l’œuvre ici, rendant chaque titre très rapidement mémor(is)able – au bout de quelques écoutes à peine les riffs sont solidement gravés dans votre mémoire. La qualité des compositions, ces choix d’arrangements et de structure des chansons, rendent le disque attachant et jamais ennuyeux.

Atomicult a tous les arguments pour figurer en bonne place dans une discographie qui ne souffre toujours pas de point faible, un beau constat pour un groupe finalement assez prolixe musicalement. Une belle rondelle pour les amateurs de lourdeur extrême et de mélodie accrocheuse, et les doomsters à l’intégrisme modéré. Un groupe qui manque en revanche toujours autant en live.

Après une première salve d’albums progressivement de plus en plus prometteurs, dont les deux derniers sortis de manière surprenante sur le label américain Ripple, c’est par le même biais que le trio breton (!) nous propose sa quatrième galette. Entre chaque disque, le groupe disparaît des radars (activité live inexistante ou en tout cas famélique), et chaque nouvel album est accueilli par la surprise et l’envie de s’y plonger.

On retrouve très vite sur ce The Emperor of Loss les mêmes codes musicaux que ceux développés sur les dernières galettes du groupe : américain dans l’intention et les influences, le groupe français l’est largement dans sa musique. Leur style s’inscrit dans une émergence des groupes de stoner américains des deux dernières décennies, de cette tendance qui a vu le grunge renforcer un stoner fuzzé et testostéroné, à l’image d’une large partie de la passionnante production de Small Stone Records en début de siècle. Immergé dans ce foisonnant chaudron d’influences, Appalooza y a toujours apporté sa patte, avec en particulier des saveurs ethniques inédites pour un groupe en provenance hexagonale, des rythmiques quasi-tribales parfois et d’autres sonorités évoquant occasionnellement un lointain shamanisme… Mais ces subtils reflets ne viennent pas pervertir un style musical qui reste fondamentalement ancré dans le gros stoner US, à nouveau servi sur ce disque par une production rutilante, “à l’américaine”, en droite provenance… de Bretagne, à nouveau !

Cette dizaine de nouvelles compos (dont un titre bonus) viennent sans surprise compléter le diagnostic : musicalement séduisant, le groupe est aussi doué pour l’écriture et la rondelle ne manque pas d’exemples. Evidemment, émergent en premier les « gros morceaux », à l’image du costaud « Grieve » qui vient proposer une intro impeccable d’efficacité, ou du catchy « Tarantula », son leak d’intro efficace, son couplet hanté et son refrain uppercut. Le trio s’y entend aussi concernant les mid-tempo emballants, à l’image du redoutable « Iscariot » ou du plus lent « Cradle to the Grave » (peut-être le titre qui rappelle le plus Alice In Chains, influence prégnante du groupe). Même « Adios Maria », titre électro acoustique hispanisant que l’on aurait adoré détester, s’avère efficace et séduisant. « Matador » le titre bonus est loin d’un morceau de remplissage ; plaisant et, lui aussi, efficace, il rappelle souvent une autre influence du groupe, QOTSA (ici sur ce qu’on appellera son « milieu de carrière »).

The Emperor of Loss est, à nouveau, un disque réussi. On l’écoute avec plaisir et on y revient avec envie. On en vient donc encore au même constat de frustration, de ne pas voir le groupe proposer de prestations scéniques (ou pas assez) pour venir renforcer ce constat et l’amener à un niveau de reconnaissance plus large, cohérent avec leur talent d’écriture et d’interprétation sur disque.

|

|